飲食店経営が「難しい」と言われる7つの理由と、潰れる店・勝ち残る店の違いを解説

こんにちは。

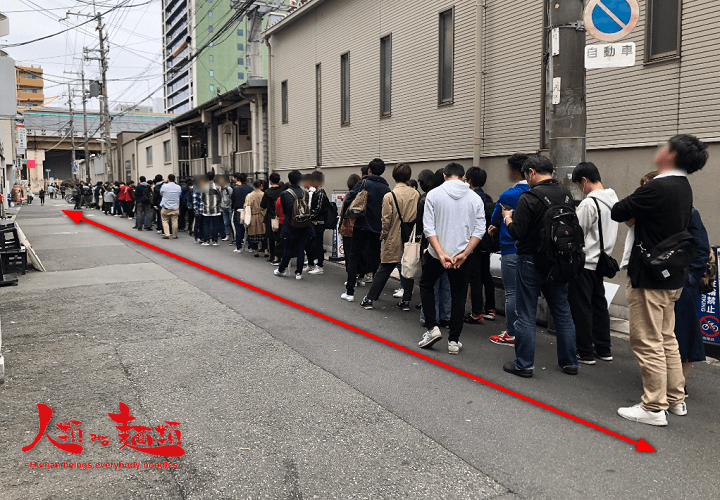

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

ラーメン屋以外にも、「焼き肉屋」「大学の食堂」運営などをしています。

▼人類みな麺類▼

飲食店経営はじめる上で気になるのが

「飲食店の経営は地獄だ!難しい!」

という言葉。

実際「1年で30%、2年で50%のお店が廃業する」というデータを見る限り、地獄を経験されてきた方はたくさんいらっしゃると思います。

では、飲食業界は具体的にどのような理由から「難しい」と言われるのか?

そして地獄に落ちないためには、どのように経営に向き合えば良いのか?

自分自身、そして知人の「成功・失敗」体験から感じたことを率直にまとめてみます。

飲食店経営を「地獄」と捉えられるか「楽しい」と捉えられるかは、最初の「店づくり」の段階で決まると言っても過言ではありません。

とても重要な内容を説明していますので、これから飲食店経営を考えられている方はぜひ最後までご覧頂ければと思います。

飲食店の経営が「難しい」と言われる7つの理由

飲食店経営は、個人的には「楽しい」と思っています。

難しい部分ももちろんありますが、それらも含めて「自分が望んで進んだ道」ですから、全てを楽しみながら受け入れております。

とは言え『地獄だ…』と嘆いている方も多々見てきました。

では具体的にどのような点が「地獄」として捉えられるのか、個人的に思うポイントを挙げていきましょう。

飲食店の経営が「難しい」と言われる7つの理由1.圧倒的に飲食店が多い

飲食店は、基本的に「食品衛生責任者」の資格さえ持っていれば誰でも開業できてしまうため、極めて参入ハードルが低いです。

「外食需要は高まっている」というデータもありますが、人口に対する店舗数も多いため、お腹を空かしたお客さんに「自分のお店を選んでもらえる可能性」は必然的に低くなります。

ちなみに、ご存じの通り人口は年々減少しております…。

なお、最近では「美味しい惣菜」を提供するコンビニやスーパーも増えたため、それらもライバルとなり得る存在です。

ライバルが多すぎるため、味やコンセプトなどで他所にはない魅力を付けなければ、長く存続するのは難しいです。

飲食店の経営が「難しい」と言われる7つの理由2.一度場所を決めたら動きづらい

飲食店の開業では、物件取得にかかる費用はもちろんのこと、内装(厨房機器など含む)にも費用が掛かります。

いわゆる「イニシャルコスト(初期費用)」が大きく、工事も必要なビジネス。

つまり、一度出店してしまった後は非常に身動きが取りにくいのです。

さらに日本は店舗毎の「商圏」を認めていないため、近くにライバル店が出店してくる可能性も。

たとえば『OLさんが本格的なイタリアンを求めてるけど、お店が無い。これは勝てる!』と思いイタリアンを開業。

予想通り繁盛したのも束の間、資本力のある会社が似たようなイタリアンを開業して来た時に、「自分のお店にしかない魅力」がなければお客さんはそちらへ流れてしまいます。

ジャンルは異なりますがリアルな一例を出すと、「塚田農場」が繁盛した後に「山内農場」というかなり似たようなお店が出てきました。

私が知っている場所で言うと、西新宿では塚田農場と山内農場が同じビルに入っていました。

どちらが先に入ったのかは分かりませんが、こういうことが起こり得る世界です。

それ以外にも、『駅近に出店したのに、駅の出入口の場所が変わってしまって人が流れてこなくなった!』というケースもあります。

ライバルの参入は読めませんが、「動きづらい」ということは念頭に置いておきましょう。

飲食店の経営が「難しい」と言われる7つの理由3.売上が安定しない

見出しと真反対なことを述べますが、売上は安定するものです。

ある程度知名度が上がれば、雨の中傘をさしてでも並んで頂けるようになりますので、売上は高水準で安定します。

むしろ高水準でしか安定させることは出来ないでしょう。

天候で大きく左右されて安定しないのは、まだまだブランドが弱くて売上が低いからです。

そしてそれは、ポジティブに言えば「まだまだ売上の伸びシロがある」ということ。

しかし「ブランドが強くなるまで」は天候にも大きく左右されるため、

- 売上が低迷する

- 在庫ロスが発生する

- 予めアルバイトを組んでいるため、お客さんが少なくとも人件費が嵩んでしまう

という負の要素が積み重なります。

もちろん「予約可」のお店でしたら予約状況を見て、そして「予約不可」のお店でしたら翌日の天気予報を見て立ち回るでしょう。

しかし何にせよ『飲食店は地獄だ!難しすぎる!』と嘆いてしまう状況の方は、おそらくまだブランドが強くない状況のハズ。

そのような状況下では、以上のようなことから「売上が安定しない」ことも「地獄の要素の一つ」だと捉えられると思います。

飲食店の経営が「難しい」と言われる7つの理由4.「美味い安い」が当たり前に求められる

今や「美味い」「安い」が当たりまえの時代。

これらを両立しつつ経営するには、経費の大部分を占める

- 原価

- 人件費

をどうにか抑えなければなりません。

ですが消費者は敏感ですので「原価」を落とせば味の劣化に気づき離れてしまいます。

かと言って人件費を削るとサービス力が低下して「クレームの口コミ」⇒「客離れ」に。

つまり、

- 試行錯誤して「美味い安い」を両立させる

- どちらかを諦め、接客等の他の部分でカバー(価値を付け加える)する

- 値段を高くしてアッパー層を狙う

など、コンセプト・方針をしっかり最初に設定しておかなければなりません。

ちなみに弊社では「美味しさ」「接客」に重きを置いておりますが、その中でお客様に「割安感」を感じてもらうことが大切だと考えております。

もしも相場よりも高くても、それが安く感じられる味・接客レベルであれば、お客様には満足して頂けますよね。

以下の記事では、具体的な「価格を下げずに商品を売る方法」の例をいくつか紹介しています。

関連ページ

>>飲食店で調理師免許は不要だが、繁盛させる上で必須なモノを教える

価格競争では大手に負けるので、同じ土俵には立ってはいけません。

基本的に「自分のお店の魅力」を磨きましょう。

飲食店の経営が「難しい」と言われる7つの理由5.長時間労働が当たり前

飲食業界では、基本的に

- 昼営業

- 夜営業

- 仕込み

この3つの繰り返しです。

これらを「労働」と捉えるのかは人それぞれですが、お店に立つ時間は決して短いとは言えません。

お客さんが来ない暇な時間があれば、『どうすればこの時間にも来てもらえるのだろうか?』と考えなければなりません。

また例え安定してお客さんが来ていたとしても、ライバルがポコポコ増える中、『現状維持は退化』と考えるとやるべきことは多々あります。

このように『“経営戦略を練る時間” もまた労働』と捉えると、正直「休み」はありません。

でも「あなたの人生の目標」を飲食店で叶えようと考えたのであれば、きっとその労働は「苦」ではないハズ。

なお『週に2日は子どもと遊ぶために休みを取りたい』と考えているのであれば、ビジネス街など「土日は客足が減る場所」で開業すれば、半強制的に店を閉め、土日は休息を取れるでしょう。

長時間労働を苦に感じるか否かは、店の礎である「コンセプト作り」から始まっているとも言えます。

お客様が「自分のお店の味」を求めてくれるようになれば、逆に営業時間を短くすることも可能。

なぜなら「短い時間しか空いていない」ということが売りになるからですね。

そういう意味だと、一度確固たるレベルまでに築き上げられると、体力が無くなってきても細々と存続させることが出来るとも言えます。

飲食店の経営が「難しい」と言われる7つの理由6.人材確保が難しい

飲食業界は、

- 給与水準が低い

- 休日が少なく、労働環境が悪い

というイメージから、人材の確保が難しい業界とされています。

実際、上で説明の通り「安くて美味しいが当たり前」とされている今、それを実現しようとすると人件費を闇雲に上げることは難しいです。

とは言え実際のところ、給与水準を上げて求人をかければ人は集まります。

ですが「給与が良くても労働環境が悪い」状況では人は辞めていきますので、労働環境を整えることも大切。

なお求人をかけるにも経費が掛かりますので、まだ軌道に乗っていない状況であれば、既存のアルバイトのツテを使わせてもらうなど、小さな努力の積み重ねが必要です。

関連ページ

>>飲食店の「人件費目安は30%」は嘘?ヤバイ実態と対策を教える

ちなみに「求人経費が掛からない」「天気が悪く、客足が少なければ手軽に休んでもらえる」という意味では、家族経営は楽かもしれませんね。

飲食店の経営が「難しい」と言われる7つの理由7.売上の天井が決まっている

これは「売上が高まってからの悩み」なので「地獄」とはまた違いますが、飲食店のデメリットの一つです。

店舗型の飲食店ではあらかじめ席数が決まっているため、売上の天井が決まっています。

たとえば、行列の絶えない以下の様なラーメン屋があったとします。

- 営業時間:11-22時(中休みなし)

- 席数:10席

- 客単価:1000円

- 回転数:2回/時間

この場合は、どれだけ行列があろうとも11時間×10席×1000円×2回転=22万円しか1日に売り上げられません。

休みなしで30日働いて660万円が天井です。

一方で最近はやりの「Youtuber」を引き合いに出すと、あのビジネスは「店のキャパ」がありませんので青天井に伸びシロがあります。

評価が「登録者数」という形で積み重なり、それにより1本の動画に対する再生回数も基本的に右肩上がりに伸びます。

ですが飲食店はブランドが育って客足が増えても、店のキャパが決まっているのでそれ以上は利益が増えません。

もちろん飲食店も「店舗を増やす・拡大する」などで対応できますが、そこにも設備投資・雇用拡大のリスクが潜んでいます。

デメリットを強調してしまいましたが、ブランドが育てば例えば「監修」の仕事が回ってきたりと色々活躍の場は増えますよ。

※YoutubeはGoogleの気分次第で大きく収益が落ちる可能性があり、それがリスクですね。(どの業界にもリスクはありますね)

「潰れる店」と「勝ち残る店」の違いを3つ解説

『飲食店は難しいよ!地獄だよ!』と言われる理由はお分かり頂けたかと思います。

では少しでも「潰れる可能性」を軽減させるためにはどうすれば良いのか?

色んな要素がありますが、ここでは私なりの答えを3つの心得として述べてみます。

1.最初にコンセプトをしっかりと練ること

『コンセプト作りは大切』と耳にすることが多いと思いますが、本当に大切です。

そしてコンセプトを創る前の段階で、まずは「自分は飲食店を通してどんな目標を達成したいのか?」を考えましょう。

その目標が達成できている状態が、あなたにとっての「繁盛店」となっているハズ。

たとえば、あなたの目標が「土日は休んで子どもと遊ぶこと」なのか「たくさんの店舗オーナーとなって、高級マンションに住むこと」なのかで、お店の規模や狙うべき売上は変わってきます。

そして大前提として、この目標に向かって「あなたが楽しく働いているところを想像できるお店」に創り上げていく必要があります。

なぜなら「楽しい」と思えなくなった時から「地獄」が始まるからです。

コンセプトは「お客様がお店に訪れたくなる理由」

「あなたが楽しく働ける場所」が大前提にあった上で、「あなたがどんなお客様にどんな価値を提供したいのか」を考えましょう。

コンセプトとは、簡単に言えば「お客様が(また)お店に訪れたくなる理由」。

たとえば私の創業店「人類みな麺類」では、

「上司に怒られ気落ちしたサラリーマン」がフラッと立ち寄り、味や接客すべてに感動して『明日からまた頑張ろう』と思ってもらえるお店

がコンセプト。同じような状況下で『また行きたいな』と思い出して貰えるとベストです。

他に例を出すと、「都会に疲れたOLが、仕事を忘れてランチを食べられるやすらぎの場所」など。

このようなコンセプト(一本の軸)があって、はじめて

- 商品(味や見栄え、商品数など)

- 接客(元気が売りか、おしとやかさが売りか?)

- 雰囲気(内外装・演出・テーマ性)

- 値段

- 場所

などが決まります。

あなたは、どのような時にどのような場所でどのような人に『また来たい!』と思ってもらいたいですか?

言い方を変えると、「お客さんがあなたのお店を選ぶ理由」がありますか?

関連ページ

>>コンセプトの意味とは?なぜ必要?例とともに分かりやすく解説

2.「料理」だけでなく「経営」を知ること

特にラーメン業界に浸かっていると感じるのが「味への追求」。

たしかに味はめちゃくちゃ大切だと思いますが、飲食店経営は「料理」+「経営」が求められます。

「経営」の視点で言うと、

- しっかりと数字管理できること

- スピード感をもって変化に対応できること

- 現状を分析できること

- 社員・アルバイトを教育したり、任せられること

- 接客をしっかりと出来ること

- コンセプトに沿った店づくりが出来ていること

などなど挙げだしたらキリがありませんが、上記のような能力が必要。

飲食店は「2年で50%が廃業する」というデータがあるとおり、参加は簡単でも存続が難しい業界です。

あなたの「人生の目標」を飲食店を通して実現したいのであれば、しっかり「経営」に目を向けましょう。

関連ページ

>><飲食店の廃業率>2年以内に50%が閉店する5つの理由と、潰れない店の特徴

3.どこかで経験を積んでおくこと

上で挙げた「経営を知ること」にも繋がるお話です。

「味づくり」にせよ「接客」にせよ「営業時間外のすべてのこと」にせよ、どこかで一度は経験してから開業した方が良いです。

あなたは初めて見た料理を『レシピを見ずに作れ』と言われて作れますか?

何度も食材を調達して作り直せば、いつか作れるかもしれませんね。

でもよっぽどのお金持ちではない限り、「飲食店の開業」は人生の一発勝負でしょう。

にも関わらず、大した経験も積まずに開業するのは博打中の博打。

それでいて『飲食店は地獄だ…』なんて言ってると、もう意味が分からないです。

食べログの評価要素を見てみると分かりますが、

- 料理・味

- サービス(接客)

- 雰囲気

- コスパ(割安感)

- 酒・ドリンク

という項目に分かれており、一つでも0点があれば評価は大きくマイナスです。

それどころか、過去に私が取ったアンケートでは「接客が悪いと再訪しない」という人が82%も…。

つまり評価は「足し算引き算」ではなく「掛け算」であり、一つでも0点があれば最終評価は0点と変わりません。

料理を学ぶことは当たり前ですが、「お店づくり」のすべてに一度は触れてから開業した方が良いと私は思います。

ちなみにラーメン開業塾など「飲食店開業の塾」がありますが、以下の理由からあまりオススメしません。

- 飲食は机上の空論では語れないため、なによりも「現場」での経験が大切

- 塾で流行るお店が作れるなら、誰も地獄なんてみない

- 塾に行く人は「経営の答え」を求めがちだが、経営に答えなんてない

ここでは「潰れる店・勝ち残る店の違い」を3つに絞って説明しましたが、以下の記事でも「繁盛店を創り上げる上で大切な要素」をたくさん説明していますので、ぜひご一読ください!

年収1000万円も普通に叶う!

このページでは「飲食店の悪い部分」にフォーカスを当てて説明してきましたが、飲食店は小さなお店であっても「年収1000万円」は到達できます。

もしもこのページをお読みになってマイナスな気持ちを持たれた方は、以下の記事もご覧ください。

ただし「年収」ばかり気にするのではなく、サービス業ですから『お客様のためにお店がある』という考えは常に根底に持っておきましょう。

>>飲食店経営の年収がヤバイ!1000万は余裕?<現役オーナー暴露>

まとめ

飲食店経営には、挙げた通りたくさんの「難しさ」があります。

でも私は、飲食店経営は「ゲーム」だと思っています。

あなたの「人生の目標」に向かって「楽しいお店」を創り上げていれば、その難しさも「ゲームの要素の一つ」として、大変ながらも乗り越えられるハズ。

では、最後にこのページの要点をまとめてみます。

地獄と言われる7つの理由

- 圧倒的に飲食店が多い

- 一度場所を決めたら動きづらい

- 売上が安定しない

- 「美味い安い」が当たり前に求められる

- 長時間労働が当たり前

- 人材確保が難しい

- 売上の天井が決まっている

知っておくべき3つの心得

- 最初にコンセプトをしっかりと練ること

- 「料理」だけでなく「経営」を知ること

- どこかで経験を積んでおくこと

「地獄」を避けるためにも、「あなたの目標が実現できる」+「お客さんにまた来たいと思ってもらえる」ような場所を創りあげましょう。

なお、以下の記事でも「繁盛店を創り上げる上で大切な要素」をたくさん説明していますので、ぜひご一読ください!

- <飲食店の廃業率>2年以内に50%が閉店する5つの理由と、潰れない店の特徴

- 飲食店で調理師免許は不要だが、繁盛させる上で必須なモノを教える

- 飲食店経営に必要な2つの資格・免許と、繁盛させる5つのスキル(適性)

開業する以上、気になるであろう「お金のお話」は以下をどうぞ。

- 飲食店経営の年収がヤバイ!1000万は余裕?<現役オーナー暴露>

- 小さい飲食店の開業資金目安と、小さく経営する7つのメリット!

- 飲食店の原価率がヤバイ!絶対知るべき3つの真実【現役が解説】

- 飲食店の家賃比率が10%である本当の理由【わかりやすく解説】

- <暴露>飲食店で利益率20%超を出せる秘密!上場企業でも8%…!

- 飲食店の「人件費目安は30%」は嘘?ヤバイ実態と対策を教える

以上、参考になりましたら幸いです。