プレオープンの意味とは?現役オーナーが「失敗を避ける秘訣」を4つ解説します

こんにちは。

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

ラーメン屋以外にも、「焼き肉屋」「大学の食堂」などを運営しています。

▼人類みな麺類▼

新しくお店を開く場合や、業態を変えたリニューアルオープンをする際に「プレオープン」をするお店が増えています。

私自身、何度もプレオープンを行ってきました。

ここではそんなプレオープンについて

- プレオープンとは?

- 何のメリットがあるの?

- 一般客も呼べるの?

- どんな風に周知したら良いの?

- どれくらいの期間するの?

- どんなことに注意したらいいの?

そんな疑問にお答えすべくまとめてみました。

「私が行った実例」なども交えて分かりやすくまとめました。

これから開業される方は、ぜひ最後までご覧ください。

プレオープンとは?どんな意味があるの?

プレオープンとは、英語で【pre-open】と書きますが、この【pre】には「あらかじめ・~以前の」という意味があります。

つまりカンタンに言えば「オープン前のオープン」という意味であり、試験的な営業をすることです。

後ほど説明しますが、だいたい1日~数日間にわたって行われます。

一般的に飲食店に多くみられるのですが、飲食店だけでなくお店を構える業態であれば全ての店舗で行うことが出来ます。

ただしこのあと説明するようにプレオープンには「目的」がありますので、その目的が無い場合はプレオープンは不要です。

グランドオープン・レセプションとの違いは?

「グランドオープン」は正式開店を意味します。

「レセプション」はお披露目の場のようなイメージであり、開業までにお世話になった方など限られた人だけを招待します。

「感謝を伝える」「“今後もご支援をお願いします” という気持ちを伝える」場でもあります。

そして「プレオープン」は、不特定の人(一般客)を相手に本番さながらのリハーサルをするイメージです。

ただしプレオープンの場合でも、知人など限られた人に限定して呼ぶ場合も多いです。

プレオープンの2つの目的とは?

プレオープンには大きく2つの目的があります。

- オペレーショントレーニング・不備の発見

- 宣伝(PR)活動

プレオープンの目的1.オペレーショントレーニング・不備の発見

プレオープンの一つ目の目的は、「オペレーションや設備面における不備」を発見することにあります。

どれだけイメージして準備していても、実際に運営してみると必ず改善すべき点が見えてきます。

そのため大前提として「プレオープン時は本番と同じように営業する」ことが大切です。

「従業員をお客様として見立てるシミュレーション」も意味がないとは言いませんが、「不測な事態が起こらない様に予め対策を考えること」に意味がありますので、必ず本番と同じ環境で営業しましょう。(シミュレーションでは不足な事態を引き起こせない)

ここでは「飲食店のプレオープン」を前提に説明しますが、プレオープンの中では接客・調理・設備面において、細かな懸念点であっても全て洗い出しましょう。

すべてのポイントをチェック!

- 迎え入れ&席へのご案内

- オーダーの取り方

- 注文の通し方

- 厨房での調理オペレーション(食材や食器の配置など含め)

- 厨房からホール側への料理の受け渡し方

- お客様への料理の提供方法

- 食事中のお客様への気遣い(水のお代わりや追加オーダーなど)

- 会計からお見送り

- バッシング(片付け)方法と、洗い場への動線

- 掃除(トイレだけでなくホール・厨房含め)

スムーズなオペレーションのために「動線」は特にチェックしておきましょう。

また忙しい中で「トイレ掃除」は抜かりなく行いましょう。(トイレが汚い飲食店は嫌われます…)

忙しい中でもお客様に気持ち良くお帰り頂くために、スムーズかつ丁寧な接客をどれだけ徹底できたのか?

懸念点が浮かんだのであれば『まぁ今後の営業の中で改善していこう…』とうやむやにせず、しっかりと改善した上で本オープンに挑みましょう。

※レセプションも「課題発見」できるタイミングではありますが、レセプションは「練習の場」ではなく「お披露目・感謝を伝える場」であることに大きな違いがあります

プレオープンの目的2.宣伝(PR)活動

プレオープンする際は、面白いお店であればwebメディアや地域密着情報誌、新聞社などに「記事ネタ」として無料で扱ってもらえることがあります。

また近隣の方へポスティングしてみたり、SNS(今であれば特にインスタ)で地域ハッシュタグなどをつけて周知します。

さらに後ほど説明しますが、プレオープンでは「料金を頂かない」「半額で提供する」というケースも多いです。

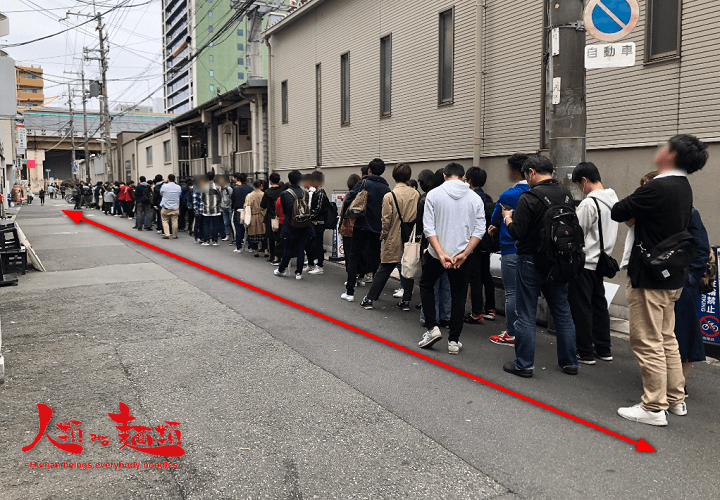

直近で言えば、大阪のミナミに「ラーメン大戦争」をオープンした際は「ラーメン1杯無料」としてプレオープンしましたが、最長4時間待ちの行列ができました。

当然『無料だし食べてみよう』という方も集まりますが、『あそこに何かお店がオープンしたみたいだよ!』と近隣の方にも行列によって存在をアピールできます。

さらに無料で食べて帰って頂くだけでなく「拡散」してもらうことにも意味がありますので、「無料で召し上がって頂く上での条件」も以下のとおり付けました。

無料で召し上がって頂く上での条件

- ツイッターもしくはインスタの「公式アカウント」をフォローしてもらう

- 「#ラーメン大戦争」のハッシュタグを付け、ラーメン写真とともに簡単な感想を投稿してもらう

- 投稿した画面を見せて頂くことで、会計時に無料に!

9/22 ラーメン大戦争

— やま (@ko1122yama) September 22, 2019

PISTOL

レアチャたくさん

すげーうまかった

9/23までプレオープン

ラーメン無料キャンペーン中#ラーメン大戦争#宗右衛門町#ラーメン一杯無料 pic.twitter.com/x5My3kuSR7

もしもプレオープンの主な目的が「宣伝」であれば、このようにすることで拡散しやすくなります。

たとえば通常営業の時に半額にしてしまうと『半額の日があるなら半額の日にだけ行こう』と思われてしまう可能性がありますよね。

しかし「プレオープン」という名目であれば、「半額」や「無料」を設定しやすくお客さんを呼び込みやすくなります。

ただしこの宣伝方法には「注意点」もありますので後ほど説明します。

プレオープンはどれくらいの期間するの?

プレオープンに厳密な期間は決まっていません。

ただし冒頭で説明した通り、プレオープンには「開店前の試験的な営業」という意味があります。

そのため大前提として、期間中の目的がはっきりしていればダラダラとプレオープンする必要はないハズ。

そもそもプレオープン期間が長いと『準備不足なのかな?』という印象を与えてしまう可能性があります。

また後ほど説明しますが、プレオープン期間中は「半額提供・無料提供」も多いため、資金面との相談も必要です。

なお、もしも「お店に行列を創ることで宣伝効果を狙う」という目的が強いのであれば、お客様が分散しないようプレオープン期間は短く設定した方が良いです。

上記の観点から総合的に見て、必要以上にプレオープン期間を伸ばす必要はないと私は考えています。

プレオープン時の料金設定について!

プレオープンでは「無料・割引・通常料金」など、料金設定はもちろん自由。

しかしそれぞれにメリット・デメリットがありますので、目的に応じて料金設定しましょう。

「無料・割引」で提供すると良いケース

「無料」や「半額」といったキーワードは宣伝効果としては抜群であり、すでに説明の通り「SNSを絡めての拡散」もしやすくなります。

「特に知名度は無いけど味には絶対の自信がある」という場合は試してみる価値はあります。

なお「レセプション」の意味合いが強いのであれば無料提供が一般的でしょう。

「無料・割引」時のメリット・デメリット

メリット |

|

デメリット |

|

「通常料金」で提供すると良いケース

通常料金で提供する場合、プレオープンとは言えどもシビアにジャッジされます。

つまり「改善点をフィードバッグしてもらうこと」が前提であれば、割引や無料提供は避けた方が良いでしょう。

メリット・デメリットは「無料・割引提供」の反対ですね。

「通常料金」で提供するメリット・デメリット

メリット |

|

デメリット |

|

プレオープンまでの7ステップを解説

では、実際にプレオープンを実施するまでの流れを解説します。

プレオープンするまでの流れ1.実施日程を調整する

「プレオープンから本開店まで」に期間が開き過ぎると、せっかく来場して下さったお客様から記憶が薄れてしまう可能性があります。

そのため本営業の数日~一週間前までに設定しておきましょう。

なお「プレオープンで見つかった改善点」の見直しが必要なので、本営業前日の実施は避けた方が無難です。

プレオープンするまでの流れ2.目的に応じて招待客を決める

まずはプレオープンの目的をはっきりさせたうえで、「友人・知人」「メディア関係者」「一般のお客様」どこまでの範囲を招待するのか考えましょう。

ただし「プレオープン」というよりは「レセプション」の意味合いが強くなるのであれば、「レセプション」として周知する方が良いかもしれませんね。

※レセプションは「招待状を出すくらいのカチッとした宴会」をイメージしましょう

プレオープンするまでの流れ3.どのメニューを提供するか考える

たとえば居酒屋のように多種多様なメニューがある場合、全てを召し上がって頂くのか、「売り(看板メニュー)」となる商品だけを召し上がって頂くのか、価格設定とのバランスも考えて決めていきます。

たとえば私が2019年9月にオープンした「ラーメン大戦争」のプレオープンでは、他にも味のレパートリーはありましたが1種類のみ提供しました。

オペレーション確認のためであれば全メニューを提供した方が良いですし、味を知ってもらうためであれば「売り」だけでも良いでしょうし、目的と予算に合わせて設定しましょう。

プレオープンするまでの流れ4.周知する

皆さんにプレオープン・レセプションの実施をお知らせします。

メディア関係者には問い合わせフォームから連絡を入れてみたり、電話で直訴してみましょう。

もしもレセプションの意味合いが強いのであれば、「招待状」を送ると良いですね。

また一般の方も含めて周知する場合は、SNSを使って

- 知り合いの飲食店・友達に拡散してもらう

- 地域ハッシュタグや業種のハッシュタグを多用して、自ら周知する

という方法が王道です。

2店舗目以降であれば、既存のフォロワー向けに周知するだけでもかなり集客になります。

いよいよ明日から3日間、「ラーメン大戦争」のプレオープンです。

— UNCHI社長(32歳)@人類みな麺類 (@jinrui_mina_men) September 20, 2019

ローストポークをふんだんに使った「味・ボリューム・コスパ」の3拍子が揃った最強醤油ラーメンが登場!

地図情報も追記しておりますので、スムーズにご来店頂けるよう、今一度ご確認下さいませ!https://t.co/7WeXtSWMZE

ただしつこいようですが「無料・半額」などで大々的に周知することには大きなデメリットもありますので、その点は要注意です。

※後ほど「失敗を避ける4つの秘訣」で説明します

プレオープンするまでの流れ5.実施前の確認

当日スムーズに対応できるよう、事前にロールプレイングなどで最終確認しておきましょう。

プレオープンするまでの流れ6.プレオープンの開催

「課題の発見」が目的であれば、最大限「通常営業」を心がけましょう。

またその場合は必ずアンケートを実施して、フィードバッグを受けるようにして下さい。

アンケートは「紙」でも良いですし、webであれば「Googleフォーム」が無料かつ使いやすくて便利です。

ただしwebフォームの場合は「QRコード」を配置して読み取ってもらうなど、お客様にやや手間が掛かるので要注意。

いずれにせよ「自分が何を聞きたいのか?」を明確にして、お客様に意図通りに答えてもらえるよう心掛けましょう。

質問の仕方(聞く力)一つで回答は大きく変わります。

『どういう意図で質問しているのか』が伝わるような設問にしましょう。

プレオープンするまでの流れ7.本営業に向けての改善

フィードバッグの内容や、スタッフが感じた不備は徹底的に洗い出しましょう。

また改善できる点は改善し、すぐに出来ない部分は悪影響が出ない様に工夫しましょう。

簡単な流れを説明しましたが、この後説明する「プレオープンでの失敗を避けるための4つの秘訣」もぜひご覧ください。

プレオープンで失敗を避けるための4つの秘訣!

ここまでの説明の中にすでに大切なお話は織り交ぜてきましたが、最後に「失敗を避けるための4つのポイント」をまとめます。

プレオープンで失敗を避けるための4つの秘訣!1.招待客をしっかり選ぼう

すでに説明している通りですが、プレオープンの目的に応じて招待客を決めるのが大前提です。

その上で、もしもフィードバックが欲しいのであれば「しっかりと意見してくれる人」を招待しましょう。

特にスタッフの親しい知人など限られた人だけを招待して、無料で提供することも多いと思います。

その状況下で『美味しいね』という一言があったとしても、「正規料金でも食べる価値がある」と思ってもらえているのかが分からなければ意味がありません。

「美味しかったよ」「良いお店だね」「特に悪くなかったよ」という言葉を鵜呑みにするのではなく、お店を良くするために本気で意見してくれる方を優先して招待しましょう。

また、アンケートも「質問の意図は●●です」などと補足を入れても良いので、こちらの質問の意図がしっかり伝わるように用意しておきましょう。

たとえば「満足度はいかがでしたでしょうか?」と5段階評価を設けるよりも、

- 遠くからでもまた来たい

- 近ければ来たいけど、わざわざ足を伸ばしてまでは来ない

- 悪くはないが敢えて選ぶレベルではない

など、より具体的な言葉で選択肢を与えた方が答えやすいですし、お店側としても回答の意図を読み取り易いですよね。

※5段階設定した場合に「4」という評価が付いたとしても、それをどのように評価したら良いのか分かりません

プレオープンで失敗を避けるための4つの秘訣!2.無理に長蛇を作ると逆効果になる可能性がある

「宣伝効果」を狙って無理に長蛇をつくってしまうと、忙しすぎて不慣れなスタッフでは「100%の味・接客」を提供できない可能性が高く、お客様から不満の声が挙がる可能性があります。

この場合、プレオープンとは言えSNSによって良くも悪くも情報は拡散されてしまうため、不本意にも悪い噂が拡散されてしまいます。

そのため『プレオープン時は絶対に一般客相手にしない方が良い!』という意見もあるのですが、これは何度も説明している通り「プレオープンの目的」によって考えた方が良いです。

また忙しい時ほど潜在的な問題が表面化するため、「満席になった時にも正しくオペレーションが機能するのか」は確認しておいた方が良いです。

プレオープンで失敗を避けるための4つの秘訣!3.プレオープンでも100%の味・接客で勝負すること

『プレオープンだから味が未完成でも良いよね』という考えは捨てた方が良いです。

特に一般客も招待した場合、皆が『プレオープンだから味はこれからかな?接客もまた良くなればいいね。』と前向きに捉えてくれるとは限りません。

以前、300人に対して「新店に食べに行った結果、あなたなら以下のどれに当てはまりますか?」というアンケートを、以下の選択肢で取りました。

選択肢 |

人数 |

割合 |

|---|---|---|

| 一回目で美味しくなければ、もう2度と行かない | 249 | 83% |

| 美味しくなくとも、違うメニューを食べに再訪してみる(サービス面は悪くない前提) | 51 | 17% |

なんと「2度目のチャンス」は17%しか残っていないという結果に…。

これは「新店」という前提ではありますが、新店だってまだまだ「味やサービスレベルの向上」は見込めるハズですよね。

にも関わらず、最初の印象で決められてしまう可能性が多いにあるのです。

つまり「プレオープン」という前提であっても、お客様がどのように捉えるかは分かりませんので、『お手柔らかにお願いします…』という甘い考えは捨てて、全力でおもてなししましょう。

関連ページ

>>【悲報】新店オープンで「すぐ行ってみる」人の割合はたった17%!しかも「2度目のチャンス」も極わずか…

余談ですが、こんなことを書いておきながら私自身は「プレオープン前日」に味を創るタイプ。

『いやいや前日なんて嘘でしょ?』とよく言われますが、本当に「前日に感覚的に味づくり、その後調整」が私のやり方です。

以下は「ラーメン大戦争」のプレオープン前日に約100杯くらい食べている時のもの。

※もちろんその時点で最高と思える味になるまで繰り返し試食します

アンケートでは上記のような数字が出ているため「万全な体制」で挑むのが理想ですが、こんなタイプもいますということで補足でした。

プレオープンで失敗を避けるための4つの秘訣!4.次につながる施策を用意しておくこと

プレオープンでは、必ず今後の集客につながるような工夫を施しておきましょう。

たとえば「開店後に使える割引率の高い限定クーポン」でも良いですし、「SNSアカウントをフォローしてもらえる仕組み作り」でも良いでしょう。

アカウントをフォローして貰えれば、ちょっとした告知も無料で出来ます。

昨日はラーメン大戦争にてチャーシュー売り切れの為、夜は短い時間の営業でした。

— UNCHI社長(32歳)@人類みな麺類 (@jinrui_mina_men) October 23, 2019

良い機会なので味を少し改良しました。本日からかなり美味しくなっております。

ぜひラーメン大戦争 へお越しください。#UNCHI株式会社#ラーメン大戦争#大阪ラーメン#心斎橋ラーメン#難波ラーメン pic.twitter.com/XVJL9Ne9gj

また「SNSでの“店内・料理の写真”のアップ」をお願いするのも良いでしょう。

まとめ

プレオープンの意味や目的、用意、失敗を避けるポイントを説明しました。

最後に簡単にまとめておきます。

- プレオープンは本営業前の「試験的な営業」であり、グランドオープンは「正式開店」を意味する

- レセプションが「お披露目・感謝を伝える場」である一方、プレオープンは「練習の場」という意味合いが強い

- プレオープンでは「課題の発見」「PR活動」という2つの目的・メリットがある

- プレオープンは目的をもって行うものであって、必要以上に長期間するものではない

- 料金は「通常料金・割引」それぞれにメリット・デメリットがあるので、目的に応じてよく考えること

- フィードバックを目的としているのであれば、しっかりと意見を言ってくれる人を呼ぶこと

- 宣伝効果を狙って「無料・半額」などで大勢の一般客を呼び込むと、オペレーションが固まっていない段階では「満足いく味・接客」が提供できない可能性が高いので要注意(不満が拡散される可能性がある)

- プレオープンでも「100%の味・接客」を心掛けること

- プレオープンでは「SNSアカウントのフォロー」など、次につながる施策を用意しておくこと

以上、参考になりましたら幸いです。

以下の記事では「繁盛店を創り上げる上で大切な要素」をたくさん説明していますので、ぜひご一読ください!

- <飲食店の廃業率>2年以内に50%が閉店する5つの理由と、潰れない店の特徴

- 飲食店で調理師免許は不要だが、繁盛させる上で必須なモノを教える

- 飲食店経営に必要な2つの資格・免許と、繁盛させる5つのスキル(適性)

- 飲食店経営が難しい7つの理由と、潰れる店・勝ち残る店の違い

開業する以上、気になるであろう「お金のお話」は以下をどうぞ。

- 飲食店経営の年収がヤバイ!1000万は余裕?<現役オーナー暴露>

- 小さい飲食店の開業資金目安と、小さく経営する7つのメリット!

- 飲食店の原価率がヤバイ!絶対知るべき3つの真実【現役が解説】

- 飲食店の家賃比率が10%である本当の理由【わかりやすく解説】

- <暴露>飲食店で利益率20%超を出せる秘密!上場企業でも8%…!

- 飲食店の「人件費目安は30%」は嘘?ヤバイ実態と対策を教える