FLコスト・FL比率がパッと分かる!行列店オーナーが図解で分かりやすく説明します

こんにちは。

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

ラーメン屋以外にも、「焼き肉屋」「大学の食堂」運営などをしています。

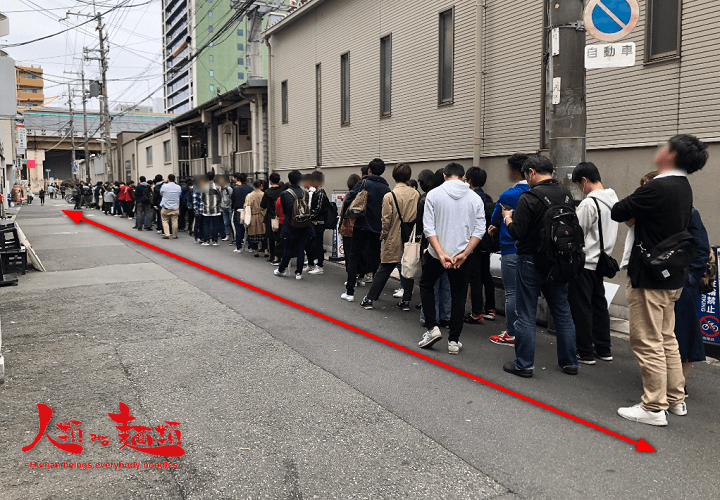

▼人類みな麺類▼

飲食店経営をする上では、一度は耳にしたことがあるであろう

- FLコスト

- FL比率(FLコスト比率)

これら2つの「意味・計算方法・業種別の目安」を図解で分かりやすく解説しました!

一般的によく言われている「60%」という数字も、本当に妥当なのか?経験からお話します!

「FLコスト・FLコスト比率」をパッと図解する!

さっそくですが、

「FLコスト」と「FL比率」の意味から解説していきます。

FLコストとは?

まずは「FLコスト」について、これは極めてシンプルであり

- 「F」=Food=食材原価

- 「L」=Labor=労働=人件費

つまり「FLコスト」とは「食材原価と人件費」を指します。

FL比率(FLコスト比率)とは?

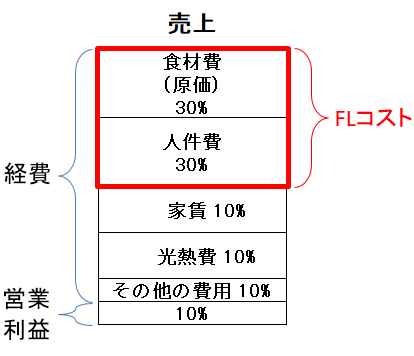

続いて「FL比率」についてですが、こちらは「売上」に対する「FLコスト」の比率のことを言います。

つまり『売上に対して、食材原価と人件費がどれだけ掛かっているのか?』を見る指標です。

上の画像では「食材費30%」「人件費30%」ですので、FL比率は60%ということになります。

これを簡単な数式で表すと、

FL比率(%)=(食材費+人件費)÷売上×100

で算出できます。

「FLコスト比率」という言葉は長ったらしいので、「FL比率」と略称されることが多いです。

「FL比率」は60%が妥当?どれくらいだと良いの?

ではFL比率はどれくらいが妥当なのでしょうか?

一般的には「60%以下に抑えましょう」と言われています。

そして実際にラーメン屋や焼き肉屋、食堂経営をしてきた経験から言うと、この数字は(個人経営としては)妥当だと思います。

実際、明らかに60%を超えた「リスクを背負いながらの出店」で、大きく成功させている飲食企業もあります。

しかし個人店の場合、正直「繁盛しているお店」でない限り、FL比率が60%超えてくると手元に利益が残らなくなってきます。

もっと正確に言うと、60%を超えていても自分自身がお店に入って人件費を浮かせば「生活費」は稼げます。

しかし「生活費+αの利益」がしっかり残らなければ「借入返済」も出来ませんので、出来れば60%以下に抑えた方が良いです。

なぜ60%以下が良いのか?

多くの飲食店経営者が行き着いた数字の目安が、FL比率「60%以下」。

その意味を何となくでも理解頂けるように、一つずつ説明してみようと思います。

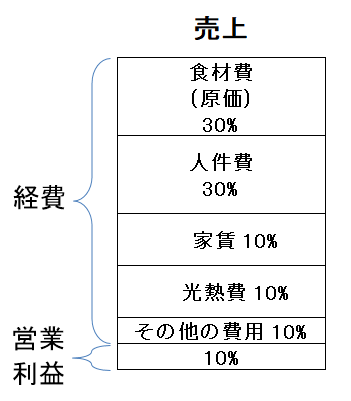

まず以下は、私が実際にお店を出す時にベースにしているものです。

もちろん私以外にも多くの方がおおよそこのような数字をベースにしていると思いますが、注意点としてこれは「利益が残ること(これぐらい残らないとビジネスにならない)」が前提とされたベースであるということ。

とは言え、シミュレーションする際は『現実的にそれだけの売上が上がるのか?』ということは念頭に置いておきましょう。

事実、上場企業の平均営業利益率は8%と言われています。

では、一つずつ分解して見てみます。

食材費(30%)

食材費に関しては業態によって目安が変わります。

たとえば、ほぼお酒の提供だけで成り立つ「バー」の場合は15%~25%以内に抑えられます。

一方でラーメン屋であれば30%前後ですが、サイドメニューを20%に設定しているお店もあります。

居酒屋なら刺身は50%以上いきますし、ビールも原価が高いですが、サワーなどは10%前後で提供可能。

カフェのコーヒーも10%前後で提供できますが、ミックスジュースなどフルーツをしっかり使っているものは、食材ロスなども出るため当然コーヒーよりも高くなります。

つまり居酒屋でもラーメン屋でもカフェでも、原価が高いものと安い物でバランスを取る必要があります。

なお原価は下げようと思えばいくらでも下げられますが、現代は「美味しいのが当たり前」なので、下手に下げると客離れを引き起こします。

また、当然「提供価格」を上げれば原価率としては低く見えますが、価格が相場より高くても来店してもらえる魅力(付加価値)を付けなければなりません。

ちなみに「飲食ジャンルごとのFLコスト比率目安」は後ほど紹介しますが、ジャンル関係なく「30%に縛られず、大きく原価比率を上げる」ことは、他店との差別化を生めるチャンスです。

関連ページ

>>飲食店の原価率がヤバイ!絶対知るべき3つの真実【現役が解説】

「カフェやバーは原価率低くて利益出そう!」とお思いになるかもしれません。

しかし、お店の回転率や客単価、来店数を増やすために他店と差別化できるのか?などを総合的に判断しなければなりません。

人件費(30%)

人件費も飲食ジャンルごとに違いますが、ここでは居酒屋・ラーメン・レストランなど王道ジャンルを軸に説明します。

昨今は人件費が高騰していますので、サービスレベルを下げない前提では「30%を切るのはなかなか難しい」という印象。

まず個人的に、繁盛する一番の理由は「“人”という部分に集約される」と考えているくらい大切に考えています。

もちろん「人件費30%分でとりあえず人材を雇っておけば良い」という意味ではないです。

人件費を削ると利益が残る反面、「人員不足による労働環境の悪化」や「サービスレベル低下によるクレームと、それによる売上ダウン」に繋がります。

逆に言うと30%くらいを人件費に充ててしっかり教育することで、全てのお客様に喜んで頂けるサービスを提供できると思います。

飲食店は「サービス業」であるということを考えた時、優先して削るべきは「人件費」ではありません。

ちなみに「ガールズバー」のように、少ない客に対して従業員が割り当てられている場合、当然人件費は上がります。

関連ページ

>>飲食店の「人件費目安は30%」は嘘?ヤバイ実態と対策を教える

自分自身がお店に立てば、人件費30%のうちいくらかは浮かすことが出来るでしょう。

「自分が1人で回すお店」ならば人件費は0%ですね。

ただし「自分が店に入れば人件費0%」は一見お得に見えますが、「自分が店に入らなければ、違う場所で利益を生み出せたかもしれない」と考えると、(機会損失しているため)必ずしも自分が店に入ることがプラスとも言えないのがビジネスですね。

家賃(10%)

家賃は人によって8%~12%くらいに設定していると思いますが、私は「家賃は売上に対して10%」と決め打ちにして売上目標を立てます。

つまり家賃が20万であれば、最低売上目標は200万円/月。

そして、日割り売上にして現実的に達成できるのかを考えます。

中には『なんで家賃は10%が妥当なの?』と疑問に思う方もいらっしゃるでしょうが、固定費が高いと売上が悪い時に利益が残らないです。

家賃は変動しない「固定費」です。

つまり言い換えると、ベースとして10%と最初に決めたとしても、実際の売上が目標値より高くなればなるほど「売上に対する家賃比率」は下がります。

(例)家賃20万円の場合…

- 売上200万円⇒家賃比率10%

- 売上600万円⇒家賃比率3.3%

- 売上1000万円⇒家賃比率2%

『こんなことが起こり得るの?』とお思いかもしれませんが、行列店になれば現実的にこのようなことが起こります。

「FLコスト」とは別に「FLRコスト」という言葉があり、これはFLコストに「R(Rent:家賃)を足したコスト」のことを言います。

この目安が70~75%と言われているので、やはり家賃は10%前後が妥当でしょう。

以下の記事で「家賃比率の重要性」を説明しています。

水道光熱費(10%)

水道光熱費は3~7%という話もあるのですが、特に火を使う「ラーメン屋」の実績で言ってもだいたい8%以下に収まります。

ですが私は多めに「10%」で見積もってシミュレーションしています。

加熱するもの(火を使うもの)がほとんどない業種であれば、5%くらいで見積もっておけば良いと思います。

その他の費用(10%)

おしぼり代やインターネット回線代、トイレットペーパーやボールペン、割り箸、そして税理士費用など、だいたい10%くらいが掛かるものだと想定してシミュレーションしておきましょう。

FL比率60%以上でも大丈夫では?と思った方へ

以上の内容を見て、中には『えっ?光熱費はもっと下がりそうだし、雑費も削ればFL比率60%超えても利益出るのでは?』とお思いになった方もいらっしゃるでしょう。

しかしその考えは甘いです。

ここまでの説明は、あくまでも「利益10%が残る前提」でのシミュレーションです。

実際にお店を運営し始めた時、思ったとおりに売上が上がらなければ、売上に対する家賃比率は簡単に15%くらいまで上がります。

お客さんが来なくともエアコンや冷蔵庫は稼動しているため、売上が悪ければ当初の想定よりも電気代比率も上がります。

また従業員が辞めて新しく雇用するために求人広告を出せば、経費はさらに上乗せされます。

リースを使っているならば、リース代が掛かります。

一般的に『FL比率を60%以下にせよ』と強調して言われるのは、思っている以上に他の経費が掛かり、利益を圧迫させるからです。

ただし「食材費(原価)」の項目でお話した通り、多くの人が『原価は30%に…人件費も30%に…』という意識によって、「原価率30%に縛られた発想」に留まってしまっているのも事実。

これまでの説明とは矛盾しますが、『30%に縛られて良い商品を開発できない』くらいであれば一度「原価率」を無視して開発した上で「どうすれば原価率の上昇分を他でカバー出来るのか」を考えてみた方が良いと思います。

ちなみに「原価率60%!原価率100%!」という状態で経営している会社もあります。

関連ページ

>>飲食店の原価率がヤバイ!絶対知るべき3つの真実【現役が解説】

『現状、すでにFL比率が60%を超えてしまっている!』という場合の対策は、後ほど説明します。

「業種別」にみるFLコスト・FL比率を知ろう!

ここまでの説明でも分かる通り、「FLコスト」は業種によっても異なります。

たとえば「ガールズバー」であれば、F(食材原価)は安くなりますが、少人数のお客さんに女性がそれぞれ付くのでL(人件費)は上がります。

このように「FLコスト」は飲食ジャンルによって異なり、おおよそ以下のような水準があります。

なお「FL比率」としては、飲食ジャンルに関わらず「60%未満が良い」のは既に説明した通りです。

ジャンル |

F(食材費) |

L(人件費) |

|---|---|---|

| カフェ | 24~35% | 25~36% |

| ラーメン | 28~35% | 25~30% |

| 寿司屋 | 36~42% | 24~30% |

| 居酒屋 | 29~34% | 28~32% |

| 日本料理屋 | 34~38% | 25~30% |

| レストラン | 30~35% | 27~29% |

| 焼肉 | 38~40% | 20~22% |

| 中華料理屋 | 31~33% | 27~30% |

| ファストフード | 40% | 20% |

※この水準も一つの目安であり、色んな説があるため確実ではありません

上記はあくまでも一つの目安です。

FL比率が60%を超えたとしても、最終的な営業利益がしっかり残っていれば事業として存続できます。

すでに評判の良いお店になっているのであれば、わざわざ商品力・サービスレベルを下げてまで、さらなる利益を追い求めるのはリスクがあります。

ただし、この後説明するように「FLコスト比率の調整方法」はありますので、可能な限り下げていきましょう。

FLコスト・FL比率を60%未満に下げていこう!

FLコストを闇雲に下げてしまうと、「客離れ」に繋がる可能性が高いです。

ですがFL比率が高いことで利益が出ていないのであれば、目安である「60%未満」を目指した方が良いです。

なお一般的には以下のように言われています。

FL比率 |

評価 |

|---|---|

| 50%以下 | 超優良 |

| 50~55% | 優良。目指すべき水準。 |

| 55~60% | 一般的な水準。 |

| 60~65% | 危険域。無駄の見直しをすべき。 |

| 65%以上 | 破綻するおつもりですか? |

という事で60%以下はもちろんのこと、出来る限り50~55%を目指していきましょう。

F(食材費)を削るには?

まずは「食材費」を削る方法について。

現代は「美味いのが当たり前」の時代なので、食材の質を落としてしまうと簡単に見抜かれます。

一度『味が落ちた』という印象を持たれてしまうと、その方に再訪して頂くのは難しいです。

そのため「食材の質を落とす」のではなく、無駄をそぎ落としていきましょう。

具体的には…

- 仕入れ時の単価を落としてもらう

⇒交渉や仕入れ量を増やす、業者の見直しなど。

- 食材ロスを減らす

⇒メニュー数を減らしたり、食材を使いまわせるメニューに変更する。忙しくなればなるほどロスは減るが、仕入れ管理は徹底すべき。

- 食材を使う量を減らす

⇒皿のサイズや肉の薄さを上手く調整して、ボリューム感を演出しつつ量を減らす。調味料等の使用量をmlまでマニュアル化する。

選択肢は少ないですが、逆に言うと「これらの方法で削る努力をしなければならない」と言うことです。

関連ページ

>>飲食店の原価率がヤバイ!絶対知るべき3つの真実【現役が解説】

L(人件費)を削るには?

「飲食店=人で創られている」と言っても過言ではないほど「人によるサービス」は重要です。

しかし年々「人件費の高騰」が起きており、なかなか人件費を削ることが難しいのが現実。

簡単ではありませんが、削れる部分を探してスリム化していきましょう。

まずは一つの「目安」をご紹介。

座席数 |

従業員数の目安 |

|---|---|

| 15席以下 |

|

| 16~30席 |

|

| 31~60席 |

|

たとえば15席と言っても「カウンターだけ」なのか「テーブルあり」なのかで、配膳や片付けの手間が大きく変わります。

なので上記はあくまでも「目安」です。

「人時売上高」が一つの目安になる

人件費が掛かりすぎているか否かは、「人時売上高」の計算でひとつの目安が算出できます。

計算はシンプルで以下の通り。

1日の売上÷1日の労働時間(社員合わせた全スタッフ)

この数字が5000円以下の場合は「従業員が多すぎる」という判断になります。

これは以下の様に少し表現を変えてみるとイメージしやすいです。

1人の従業員が1時間のうちに、

- 10人のお客さんの接客をする

- 5人のお客さんの接客をする

のでは「その従業員へ支払う費用対効果は大きく変わるよね」というお話。

ちなみにこれは「エアコン代」でも同じことが言え、ガラガラだろうが満席だろうが「1時間お店を暖め続ける電気代」は同じ。

つまり「お客さんが来ない時間帯」も開け続けるのは自由ですが、店を閉めてしまった方が良い場合もあるということですね。

その他、人件費を削るには…

各テーブルに「セルフオーダーシステム(タッチパネル)」を付けたり、お客さんが「自分のスマホで注文できるシステム」もあります。

また券売機を導入したり、水をセルフに変えることでも人件費は削れます。

手動で行っているキャベツの千切りは、業務用スライサーの導入で一瞬で終わらせることも出来ます。

食洗器の導入では「人件費の節約」だけでなく、水道代・手袋・洗剤の節約にも繋がるでしょう。

育成マニュアルを作ることで、育成時間の縮小だけでなく「従業員の生産性」もアップします。

無駄な物を減らせば、掃除はスムーズに行えるようになります。

小さな積み重ねによって、人件費を削っていきましょう。

関連ページ

>>飲食店の「人件費目安は30%」は嘘?ヤバイ実態と対策を教える

人件費を削りすぎると「労働環境の悪化」と「顧客満足度の低下」が引き起こされるため、「無駄」を見極めて削ることが大切です。

飲食店はサービス業であり、サービス業は「人」によって成り立っていると私は考えています。

つまり「人 is 大切」。

まとめ

「FLコスト・FL比率」の意味や、60%以下に抑える重要性、業種別の目安などを説明しました。

長くなってしまったため、最後に簡単に要約しておきます。

- FLコストとは、F(Food:食材費)とL(Labor:人件費)を指している

- FLコスト比率とは、「売上」に対する「FLコスト」の値をいう

- FLコスト比率は60%以下が望ましい

- FLコストは飲食ジャンルによって異なるが、個人店であれば「FLコスト比率」はジャンル関わらず60%以下を最低目標と決めた方が良い

- FL比率を下げる場合は、サービスレベル(味・接客レベル)が落ちないようコントロールすること

途中に何度か触れましたが、『原価率は30%にしなきゃいけないんだ』という固定概念に縛られていると、フレキシブルな発想を妨げてしまうのでご注意を。

付加価値があれば大きく下げることが出来ますし、逆に「原価以外の費用」を抑えられるなら原価率を上げてもOKです。

原価率100%の例はこちら

>>飲食店の原価率がヤバイ!絶対知るべき3つの真実【現役が解説】

また「FL比率」も大切ですが、「家賃比率10%」の重要性も以下で確認しておきましょう。

>>飲食店の家賃比率が10%である本当の理由【わかりやすく解説】

そのほか「FL比率」にも関係するところでいうと、「利益率」を上げる考え方についても大切なので以下で説明しています。

>><暴露>飲食店で利益率20%超を出せる秘密!上場企業でも8%…!

開業する以上、真っ先に気になる「お金のお話」は以下をどうぞ。

>>飲食店経営の年収がヤバイ!1000万は余裕?<現役オーナー暴露>

飲食店を開業する際には「資格」が必要ですので、開業をお考えの方は以下の記事も合わせてご一読下さい。

>>飲食店経営に必要な2つの資格・免許と、繁盛させる5つのスキル

さらに「飲食店の難しさ」と「潰さないための考え方」などを以下で説明しています。