「ボトムアップ」「トップダウン」とは?意味とアプローチの違いが10秒で分かる!

こんにちは。

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

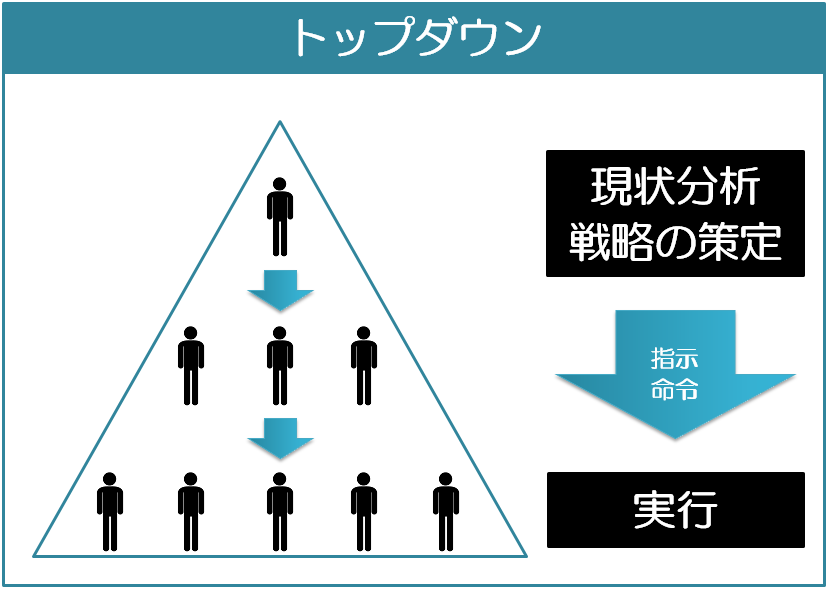

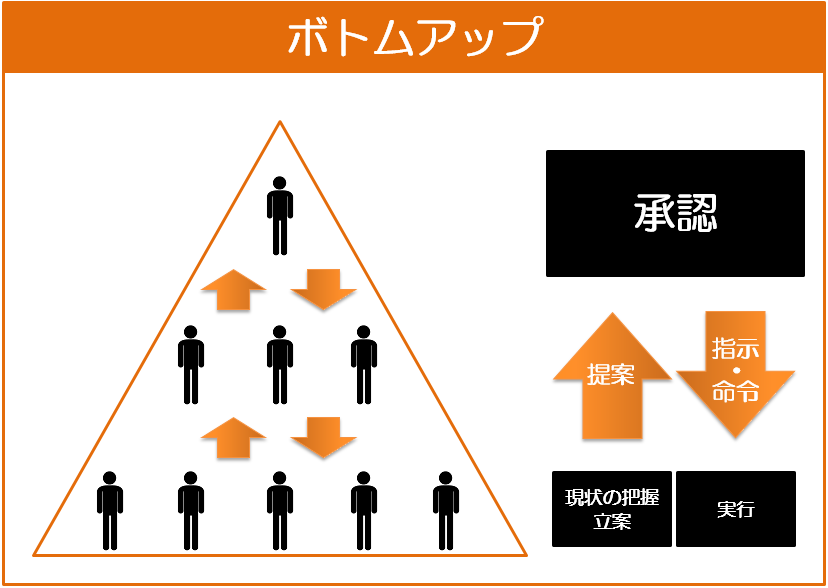

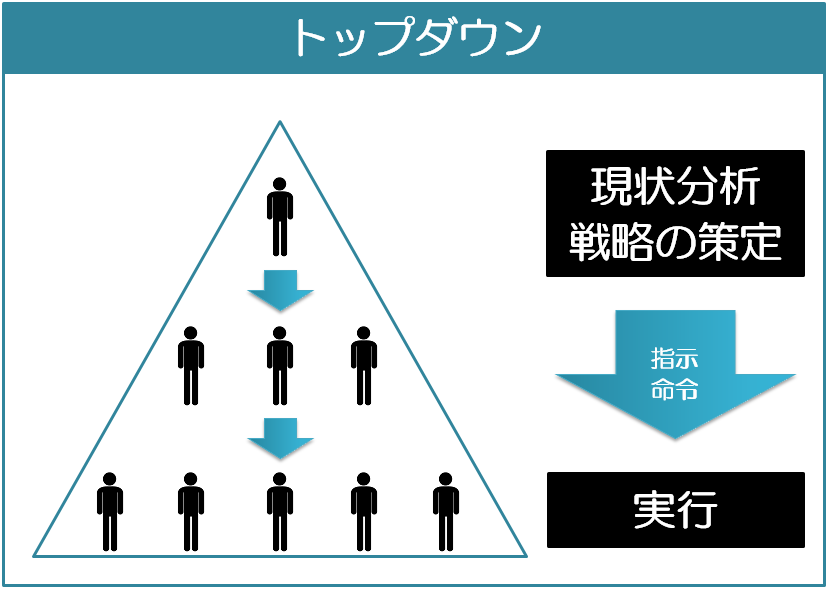

企業経営においては、“意思決定の型” として「トップダウン」と「ボトムアップ」という2つの方式があります。

そしてこれら2つは「対比される関係」です。

このページでは、これら2つの意味、使われ方、違い、メリット・デメリットを分かりやすく解説していきます。

これらの「横文字」を聞くと難しく感じるかもしれませんが、概要としてはシンプルです!

まずは「トップダウン」と「ボトムアップ」を10秒で理解!

まずは「トップダウン」とその対義語である「ボトムアップ」の意味を、10秒で理解できるようザックリと解説します。

「トップダウン」をザックリと説明!

トップダウンとは、「トップ(会長・社長・役員など)」が「意思決定」を行い、下の構成人員へと指示を流し、下層部(現場)がそれに基づいて行動していく管理方式のこと。

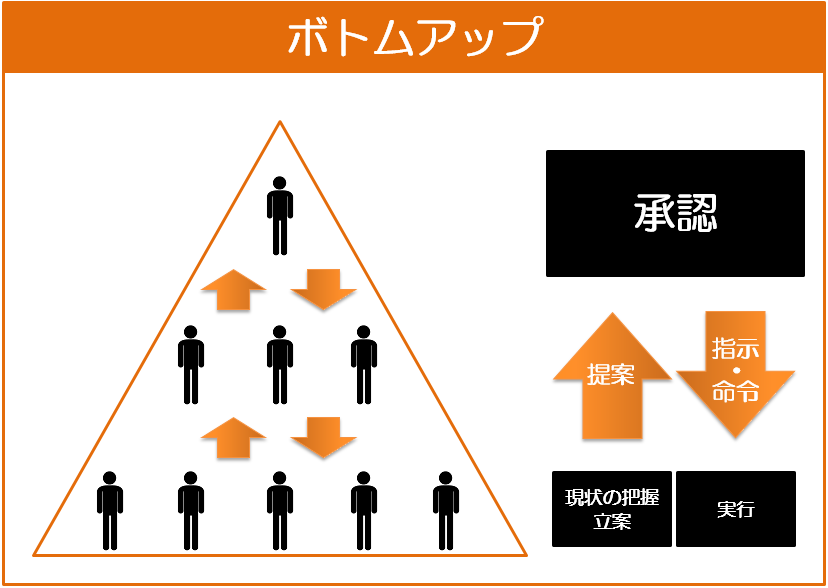

「ボトムアップ」をザックリと説明!

ボトムアップとは、現場からの提案(意見やアイデア)を基にして、トップが「組織としての意思決定」を行う管理方式のこと。

ざっくりと違いを説明すると、立案が「上層部からなのか」「下層部からなのか」の違い。

この2つの「意思決定の方式」には優劣があるのではなく、それぞれメリット・デメリットがありますので、一つずつ解説します。

トップダウンの意味とは?メリット・デメリットも解説します

ではまずは「トップダウン」から解説します。

「ボトムアップ」について詳しく知りたい方は「ボトムアップの意味とメリット・デメリット」へジャンプして下さい。

トップダウンとは、英語の「top」「down」をカタカナ読みした言葉であり、直訳すると「上から下へ」という意味です。

企業経営において、組織の上層部(社長や役員)が今後の方針を決め、下層部(現場)がそれに基づいて行動していく管理方式のこと。

このような型は、欧米企業によく見られるほか、日本においてもベンチャー企業やスタートアップ企業に多いとされています。

トップダウンの2つのメリット

トップダウンのメリット①意思決定が速い

トップダウン形式の場合、意思決定する者が「トップの1人」もしくは「直属部下数人(役員など含む)」のため、意思決定から行動を起こすまでの時間がとても早いです。

『スピード感が大切』と言われる中、組織が「深い階層」で作られている場合、現場の声を聞いていると市場の変化に乗り遅れることがありますので、思い切ったトップダウンが功を奏することもあります。

また、新規事業を起こす際にもトップダウンのスピード感が有利とされています。

なぜなら、まだ形の無いビジネスを創り上げる際には誰も「正解」が分からないため、むやみに大勢で議論しても意味が無いから。

その場合は「憶測」と「仮説」だけで話が進むため、それであれば一部のトップ層だけが意思決定を行い、引っ張っていくのが良いのです。

トップダウンのメリット②大きな変化を起こせる可能性がある

インパクトあるアイデア・企画が立案されても、大勢で話し合う中で角が取れてしまうのは往往にしてあること。

その点トップダウンの場合、良くも悪くも「現場の声」は反映しないため、革新的な変化を起こせる可能性があります。

ちなみに私の会社では、「トップダウン」の部分と「ボトムアップ」の部分があります。

実際に「トップダウン」によって急激な変化を起こしても、案外「現場がそれに合わせてくれるもの」だと感じます。

現場ベースでは『いやいや、これは無理でしょう』というケースでも、いざやってみたらすんなり出来たり、それを成し遂げるために他の工夫も生まれるもの。

もちろん、現場を見ずに実行すれば「的外れ」「負担を大きくする」などマイナス面が出る可能性もありますので、必ずしも『トップダウンが良い』というわけでもありませんが、“思い切って舵を切る” ことも経営では必要でしょう。

トップダウンの3つのデメリット

トップダウンのデメリット①ワンマン経営に陥る可能性がある

「トップ層」と「現場の従業員」間において信頼関係が構築されていない場合、現場は筋の通らない指示には従わなくなります。

そして現場の声を無視した一方通行の命令を下していると、反発も起こり得ます。

さらに「反対意見を言わない・言えない雰囲気」になると、次第に「イエスマン」だけが残り、いわゆる「ワンマン経営」に陥ります。

トップダウンのデメリット②企業として大きなダメージを負う可能性がある

トップダウンの場合、トップ層の判断1つで大きな損失を招くことがあります。

もちろんトップの判断一つで大きな利益を得ることもありますので表裏一体ではありますが、「倒産のリスクを伴う」ということは間違いありません。

トップダウンのデメリット③ブラッシュアップされない

トップの意思決定が強すぎる場合、『言われたことだけやれば良いや』と考える人間が増える可能性があります。

その結果、現場で良いアイデアがあったとしてもフィードバックされなくなり、サービスレベルの向上に繋がりません。

また「誰も声を挙げない体質」になることで、現場で起きているクレームがトップまで行き渡らず、顧客向けのサービスレベルが落ちるリスクも伴います。

「トップダウン」と聞くと、中には『上司の指示は絶対』『ワンマン企業だ』という悪いイメージを持つ人もいるため、言葉の「使い方」「使うシーン」には気を付けましょう。

ボトムアップの意味とは?メリット・デメリットも解説します

「トップダウン」の対にあるのが「ボトムアップ」。

ボトムアップは英語の「bottom」「up」をカタカナ読みした言葉であり、直訳すると「下から上へ」という意味です。

現場からの提案(意見やアイデア)を基にして、トップが「組織としての意思決定」を行う管理方式のこと。

一般的に日本で浸透しているのが、この「ボトムアップ」方式だと言われています。

ボトムアップの2つのメリット

ボトムアップのメリット①現場の声が届きやすい

ボトムアップでは「現場の人間が肌感覚で感じる課題・改善点」の収拾や、「顧客からの生の声」などが共有されやすくなります。

その結果、市場の動きが把握出来たり、売上に直結する新たな発想材料も見つかります。

また現場の声が上に届くことは、「社員のモチベーションアップ」にも繋がります。

ボトムアップのメリット②自分で考える人が育つ

トップダウンのような「指示待ち」ではなく、自らが『どうすればより良くなるのか』を考え行動するようになるため、個々の能力向上にも繋がります。

ボトムアップの2つのデメリット

ボトムアップのデメリット①意思決定までに時間が掛かる

ボトムアップでは現場の人間が上司へ提案し、上司はその内容を吟味した上でさらに上へ提案します。

つまりトップ層とボトム層(現場)までの階層が深ければ深いほど、意見のとりまとめに時間が掛かります。

そのため「汲み上げた意見」をもとにトップが意思決定したのち、実行できる準備を整えるまでにはそれなりの日数を要します。

ボトムアップのデメリット②現場に優秀な人間が必要

ボトムアップでは立案の始点が「現場」です。

つまり「現場」や「現場に近い者」が “幅広い知見を持ち合わせた優秀な人材” でなければ、トップに提案できるほどの立案が出来ません。

トップダウン・ボトムアップを行うポイント

トップダウンとボトムアップにはそれぞれメリット・デメリットがあり、「どちらかが優れている」ということはありません。

ではそれぞれ、どこに気を付ければ良いのか?

トップダウンのポイント

トップダウンでは現場の声は反映されないため、「合理的な指示」でなければ反発の声が上がる可能性があります。

そのため「現場に近い層」とのコミュニケーションを増やすことで「現場との相互理解」を深めるほか、トップには『この人について行けば大丈夫だ』と感じてもらえる一定のカリスマ性も求められます。

また現場において『何をすべきか分からない』という状況に陥らないよう、「明確なゴール(目標)」や「ゴールへの戦略」を伝えておくことも大切。

ボトムアップのポイント

ボトムアップは「現場からのフィードバック・立案」ですので、トップからボトムまでの各層間において、しっかりとコミュニケーションが取れている必要があります。

また大前提として、現場における一人一人を「自ら変化を感じ、何をしていくべきかを判断できる人材」に育てていく必要があります。

さらには重要なのが「トップと現場の中間層(いわゆるミドルマネジメント)」の人材。

現場を知りつつも、会社の内情もある程度認識していることから、「幅広い観点からより実効性のあるものに高めていける人材」を配置する必要があります。

両方取り入れるのが良いのかもしれない

マクドナルドをV字回復させたカサノバ社長は『トップダウンとボトムアップの両方が大事だと思っている』と述べています。

つまり、会社によってそれぞれの型を使うシーンは異なれど、両方取り入れても良いのではないでしょうか。

たとえば意思決定を行うのはあくまでもトップであっても、現場の声はしっかり聞いた上で、経営視点で取捨選択を行う。

要はアイデアの角を落とさないように気を付けつつ、現場スタッフにも『自分たちの意見が意思決定に加わっている』という参加意識を与えていくという方法もあると思います。

意思決定の最適解は、会社の置かれているステージによっても異なると思いますが、バランス感を持つことも大切だと私は考えています。

まとめ

ボトムアップ・トップダウンの意味や違いについて解説しました。

さいごに簡単にまとめます。

- トップダウンとは「組織の上層部(社長や役員)が今後の方針を決め、下層部(現場)がそれに基づいて行動していく管理方式」のこと

- ボトムアップとは「現場からの提案(意見やアイデア)を基にして、トップが “組織としての意思決定” を行う管理方式」のこと

- ざっくりとした違いで言えば、立案が「上層部からなのか」「下層部からなのか」の違いである

- どちらにもメリット・デメリットがあるため、会社の置かれている状況・ステージから、バランスを見ながら取り入れるのが良い