9割が知らない「承知いたしました / かしこまりました」の意味や違いを解説!

こんにちは。

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

ビジネスにおいて多用される「承知いたしました」「かしこまりました」という言葉。

この記事では、これらの言葉について

- 「承知いたしました」と「かしこまりました」は何が違い、どう使い分けるべきか?

- これらの言葉は「敬語」として使えるのか?

- 「承知いたしました」は二重敬語にならないのか?

- どのような「言い換え」表現があるのか?

などの問いへお答えしていきます。

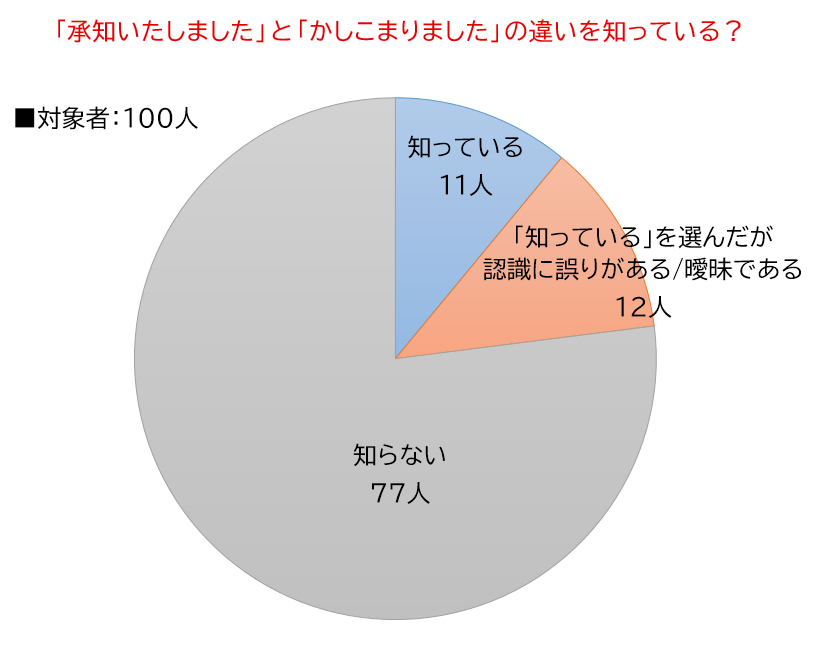

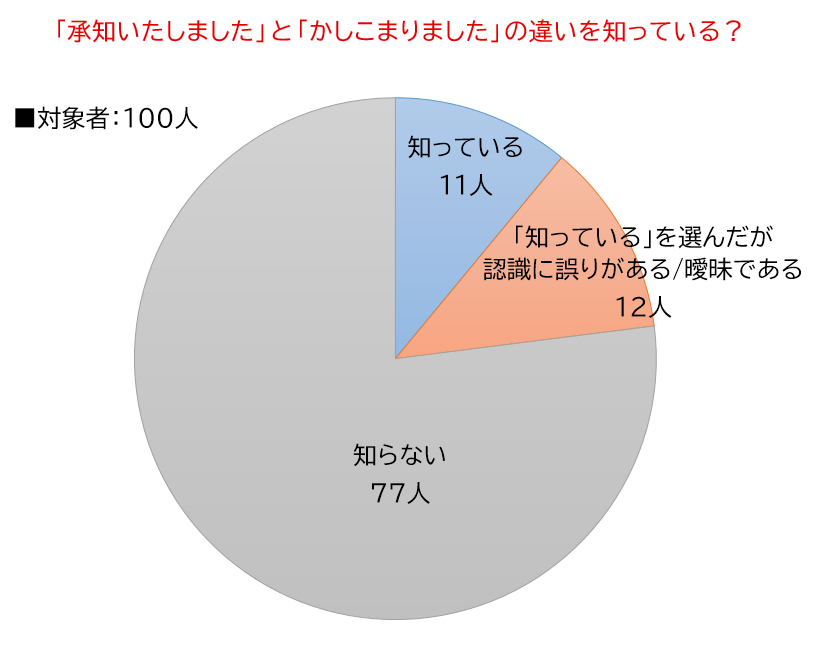

ちなみに今回、100人に対して『2つの違いが分かりますか?』とアンケートをとったところ、9割の方は「違いを知らない」「認識が曖昧」でした。

違いを知らない方がほとんどではありますが、正しい使い分けは覚えておきましょう。

日本語は本当に難しいですね!

【結論】9割が知らない「承知いたしました/かしこまりました」の違い

「承知いたしました」と「かしこまりました」は、敬意を込めて「わかりました」と伝える時に使う言葉です。

この2つの使い分けについて、まずは結論から。

どちらも目上の人に使う言葉ですが、結論から述べると以下の二つの観点で使い分けます。

- 相手への敬意をより表現したい場合

⇒かしこまりました

- 相手の要求を「きちんと理解している」と伝えたい場合

⇒承知いたしました

たとえば、以下のように使い分けます。

例文①

お客様の『これをください』という購入の意思に対して、より丁寧に『わかりました』と伝えたいとき。

かしこまりました。ありがとうございます。それではこちらをお包み致します。

例文②

「事情はわかった」と、取引先の人に対して伝えたいとき

- ○:ご事情承知いたしました。

- ×:ご事情かしこまりました。

大前提としては「どちらでもOK」

大前提としてどちらの言葉を使ってもOKであり、使い分けはあくまでも本人の匙加減です。

ただし、

- 『内容はよくわかった』と伝える時には「承知しました」がより適切であり

- お客様相手などにより敬意を含めて使う場合は「かしこまりました」がより適切である

ため、そのような感覚で使い分けると良いでしょう。

まだフワッとしか理解できないと思いますので、この後もう少し深く解説していきます。

【余談】9割の人が使い分け方を明確に知らない

クラウドソーシングサービスにて、100人の方に「“承知いたしました / かしこまりました” の使い分け方を知っていますか?】と質問。

なんと9割の方は正しく認識できていませんでした。

「承知いたしました」の意味を、例文でより深く理解しよう!

まずは「承知いたしました」をより深く理解しましょう。

【相手の要求をきちんと理解している】と伝えたい場合に、「承知いたしました」を使うと述べました。

これは「承知する」の意味合いが、以下の通りだからです。

「承知する」の意味合い

依頼や要求の本質を理解し、相手の意向を受け入れること

ちなみに「する/しました/いたしました」の違いは以下の通り。

- 承知しました

⇒「承知する」の丁寧語

- 承知いたしました

⇒「承知しました」の謙譲語

「承知いたしました」は謙譲語ですが、謙譲語とは自分の動作を低めに言う事で、相手に対する敬意を表す言葉です。

例文で解説!

たとえば、上司である課長からの指示に「承知いたしました」と答えた場合。

これは、

『課長の指示の意図をきちんと理解いたしました。課長のご意向に沿うよう対応させて頂きます』

というニュアンスになります。

このように「承知いたしました」は、(要求の本質を理解した上で)意向を受け入れる場合に適する言葉であり、ビジネスシーンで広く使われます。

【例文】

- この案件の改善について承知いたしました。期限内に対応いたします。

- 承知いたしました。今週末に企画書を提出いたします。

上記の例文で「かしこまりました」に変換しても、おかしくはありません。

あくまでも『しっかり理解しましたよ。よくわかりましたよ。』というニュアンスを押し出したい場合に、「承知しました」を選択すればOKです。

「かしこまりました」の意味を、より深く理解しよう!

「かしこまりました」とは、「かしこまる」を丁寧に表現した言葉です。

「かしこまる(畏まる)」とは、依頼や要求をつつしんで承る(うけたまわる)こと。

「つつしんで」とは、丁寧に礼儀正しく、強く敬意を表すということですね。

なお、この「かしこまる」自体が謙譲語です。

例文で解説!

たとえば、上司である課長からの指示に「かしこまりました」と答えた場合。

これは

『課長からご指示いただけることは、恐縮ですが有難くお引き受けさせて頂きます』

というニュアンスになります。

このように「かしこまりました」は、要求を受け入れること自体を『つつしんで承ること』としているので、非常に丁寧な言い回し。

ビジネスシーンでは特に、顧客や取引先に使われることが多いです。

【例文】

- かしこまりました。すぐにお席のご用意を致しますので、少々お待ちくださいませ。

- 次のプロジェクトリーダーの就任の件、かしこまりました。

上記の例文で「承知いたしました」に変換しても、おかしくはありませんよね。

あくまでも、上記の例のように

- お客様に対して敬意を持って「分かりました」と伝えたい時

- 上司に対して「恐れ多くもやらせていただけるなんて光栄でございます」と敬意を持って伝えたい時

などに、「かしこまりました」を選択すればOKです。

「承知いたしました / かしこまりました」は敬語なのか?!

「承知いたしました」や「かしこまりました」はそれぞれ敬語表現なのか?

結論から述べると、どちらも「敬語表現」です。

「かしこまりました」は敬語(謙譲語)である

まずは「かしこまりました」から。

「かしこまりました」は「かしこまる」を丁寧語で表現したものであり、そもそもの「かしこまる」は謙譲語です。

つまり「かしこまりました」は敬語です。

「承知いたしました」も敬語(謙譲語)である

一方の「承知いたしました」も謙譲語ですから、敬語の一つです。

詳しくはこの後の 「承知いたしました」は二重敬語?間違った日本語? で解説します。

「承知いたしました」は二重敬語?間違った日本語?

中には『“承知いたしました” は二重敬語にはならないのか?』と考える方もいらっしゃるでしょう。

結論から述べると、二重敬語にはならないです。

「承知いたしました」には1つの謙譲語しか含まれない

「承知いたしました」は、【承知】に【“いたす”の謙譲表現】を付けた言葉です。

しかし「承知」という言葉自体には、謙譲のニュアンス(自分がへりくだり相手を敬う表現)は含まれていません。

ですので「承知いたしました」には一つしか謙譲語が含まれておらず、正しい日本語として使うことができます。

「承知」自体は謙譲表現ではないのか?

上で「承知という言葉自体に、謙譲のニュアンスは無い」と説明しました。

しかし『承知』という言葉自体に、何となく謙譲のニュアンスが含まれていると考える方も多いでしょう。

正式には誤りですが、以下の理由から社会的には『承知』は謙譲表現との見方をされています。

- 謙譲語である「承る(うけたまわる)」の「承」の文字がはいっていること

- 「相手の意向を受け入れる」という意味合いから相手への敬意を感じられること

このことから「承知」そのものが謙譲表現と見なされ、「“承知しました” もビジネスシーンにおいて目上の人に対する丁寧な言葉である」として使われています。

二重敬語を例文で解説します

二重敬語とは、【謙譲語や尊敬語が重なっている言葉】であり、以下の様な言葉を指します。

【二重敬語の例】

18時に伺わせていただきます

これは「伺う」という【“行く”の謙譲語】と、「いただく」という【“もらう” の謙譲語】が二重になっています。

正解は「18時に伺います」です。

たとえば「承知いたしました」の「いたしました」は、

「いたし(謙譲語)」+「ました(丁寧語)」

です。

また「かしこまりました」も、「かしこまる(謙譲語)」+「ました(丁寧語)」です。

丁寧語も敬語の一つですが、二重敬語とはあくまでも「謙譲語もしくは尊敬語が二重になった状態」を言います。

尊敬語と尊敬語は「相手を持ち上げたり、自分を低く言う言葉」のため、二重で使うのは過剰という理由から、「二重敬語」と言われます。

「承知いたしました/かしこまりました」の言い換え(類義語)まとめ!

ここでは、「目上の人に対して使うことができる言葉」を以下にまとめました。

言い換えまとめ①わかりました

「わかりました」は、「わかった」の丁寧語。

理解する、聞き入れる、納得するなど様々な意味合いを持ちます。

たとえばアルバイト先の先輩など、フランクな関係性を築けている目上の人であれば使っても問題ありません。

またweb上で100人にアンケートを取った結果、ビジネスの場においても「全く気にしない/(間柄によっては)気にしない」という方がなんと9割を占めています。

関連ページ

>>「わかりました」の正しい敬語表現と、5つの言い換えを解説

言い換えまとめ②了解いたしました

「了解」とは相手の依頼や要求を理解し、「もっともだ」と納得すること。

謙譲語である「いたしました」をつけることで、敬意を示すことができます。

ただ「了解」自体は目上の人に使うには不適切な言葉なので、「いたす」をつけても不快に感じる人がいるかもしれません。

敬語としては問題ありませんので紹介しますが、ビジネスシーンでは使わない方が無難ではあります。

関連ページ

>>7割が知らない「了解しました/承知しました」の違いと正しい敬語

言い換えまとめ③ご承諾させていただきます

「承諾」とは相手の依頼や要求を聞いて、受け入れること。

目上の人に対して使う場合は、謙譲語をつけて使います。

言い換えまとめ④同意いたします

「同意」とは、他人の意見に対して賛成すること。

目上の人に対して使う場合は、謙譲語をつけて使います。

言い換えまとめ⑤御意に従います

「御意」とは、目上の人や高貴な人の考えのこと。

【あなた様のお考えに従います】という意味です。

たとえば、家来が殿様に向けて言うような言葉であり、現代社会ではあまり使われません。

言い換えをいくつか紹介しましたが、やはり「わかりました」を伝えるときには

- 承知しました or 承知いたしました

- かしこまりました

- 了解いたしました(中には年下・部下からの“了解”という言葉に引っかかる人もいる)

- わかりました(フランクな関係性であれば)

あたりが無難ですね。

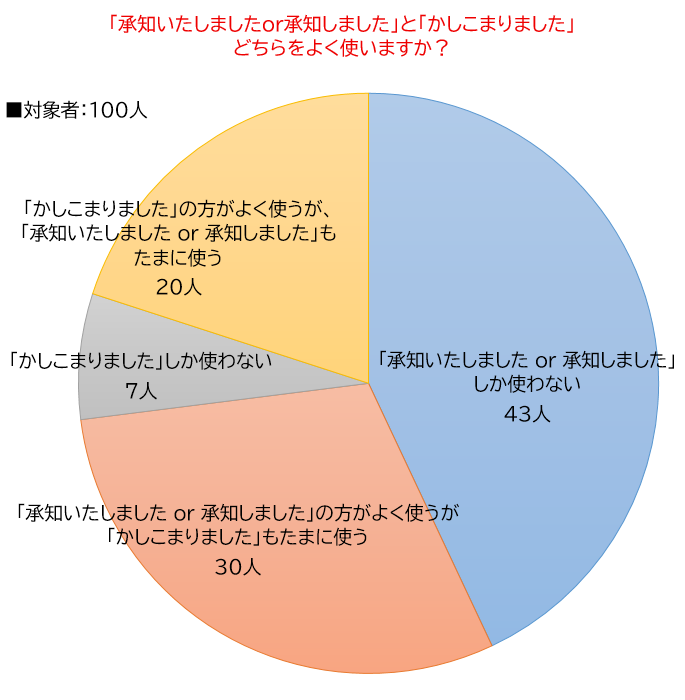

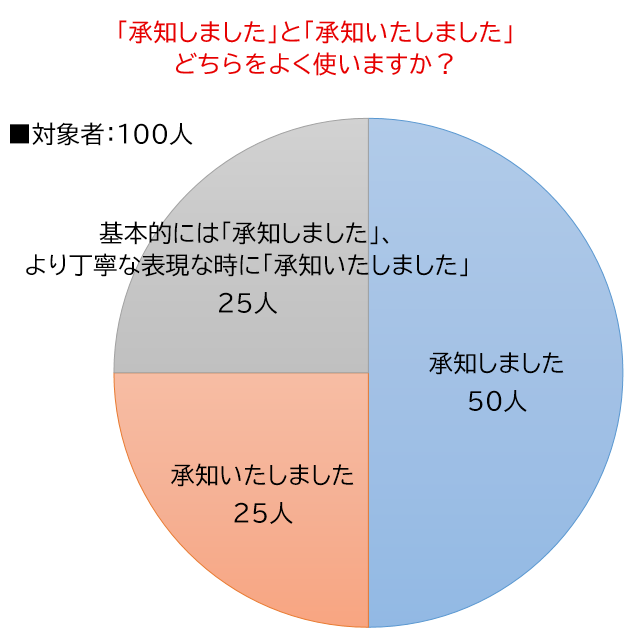

【100人アンケート】結果まとめ

この記事をまとめるにあたって、クラウドサービスで100人に対して3つのアンケートを取りました。

質問①

「承知いたしました」と「かしこまりした」の違いを知っていますか?

質問②

「承知いたしました(承知しました)」と「かしこまりした」どちらをよく使いますか?

質問③

「承知いたしました」と「承知しました」どちらをよく使いますか?

結果をカンタンにまとめると…

- 「承知いたしました」と「かしこまりました」の違いを正しく知っているのは1割ほど

- 「かしこまりました」より「承知しました(承知いたしました)」の方が圧倒的に使われる

- 「承知いたしました」より「承知しました」の方が使われる

まとめ

「承知いたしました」と「かしこまりました」の違いについて解説しました。

最後にカンタンにまとめておきます。

- 「承知いたしました」と「かしこまりました」は、どちらも目上の方に対して敬意をこめて「分かりました」と伝えるときの言葉

- 敬意をより表現したいときには「かしこまりました」を使う

- 相手の要求を『きちんと理解している』というニュアンスを強めたい時には「承知いたしました」を使う

- 大前提としてはどちらを使っても問題なく、あくまでも本人の匙加減で使い分ければ良い

- 「承知いたしました」は二重敬語にはならない(“承知” 自体は謙譲語ではない)

- 「承知しました」はあくまでも丁寧語だが、謙譲語として捉える方が多く、アンケート結果を見る限り最も多く使われている