「わかりました」の正しい敬語表現と、5つの言い換えを解説!上司や先生にも使えるのか?

こんにちは。

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

日常会話で多用される「わかりました」という言葉。

この記事では、この言葉について

- 目上の人や取引先に使っても問題ないのか?

- どんな言葉に置き換えるのがふさわしいのか?

- 皆はどのような言葉へ置き換えているのか?

- メールやラインでの表現はどうするのか?

などの問いへお答えしていきます。

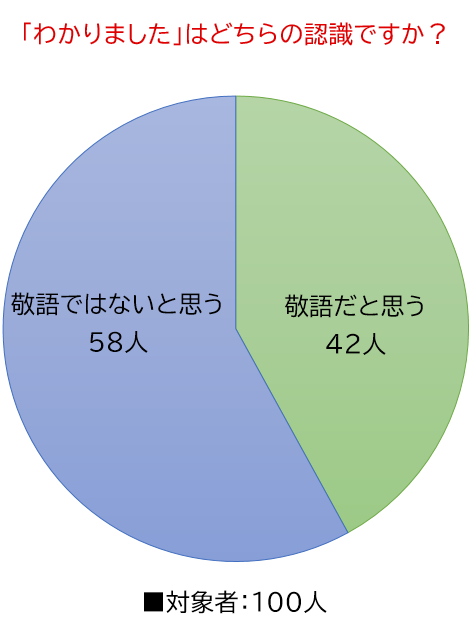

ちなみに今回、『わかりました』という言葉に対する認識について、100人に対してアンケートを取りました。

「皆さんがどんな言葉に置き換えているのか」というリアルな回答とともに、【わかりました】について解説していきます。

日本語は本当に難しいですね!

【6割が知らない事実】「わかりました」は敬語である

多くの方が『“わかりました” を敬語でどう表現すべきか?』と疑問をお持ちかと思います。

しかしそもそもで、「“わかりました” が敬語である」ということを、ご存じでしたでしょうか。

web上でアンケートを取ったところ、なんと6割の方は「敬語ではない」と認識していました。

「わかりました」は「わかった」の丁寧語。

この「丁寧語」もまた、敬語の一つです。

丁寧語とは?

丁寧語とは敬語の一種であり、相手に対して敬意を表して、丁寧に表現する言い回しのこと。

たとえば、「です」「ます」「ございます」などがあります。

なお、敬語には「丁寧語」以外にも「謙譲語」「尊敬語」があります。

つまり、「わかりました」は「相手に対して敬意を表している言葉」なのです。

【補足】どの漢字で書いても意味は同じ

割と大切な内容なので補足で説明しておきますが、“わかりました” を漢字で書く場合は、「分かりました」「解りました」「判りました」の3パターンあります。

ただし意味はどの漢字で書いても同じであり、以下3つのニュアンスを含みます。

- ニュアンス①:「理解」

⇒意味や内容がはっきりすること。他人の気持ちや立場を察すること。

- ニュアンス②:「納得」

⇒他人の考えや行動を理解して、もっともだと認めること。

- ニュアンス③:「承知」

⇒事情などを知っていること。依頼や要求を聞き入れること。

「わかりました」は目上(上司・先生・バイトの先輩など)にどこまで使えるのか?

「わかりました」は以下の理由から、使い勝手の良い言葉です。

- 敬語なので敬意を表していること

- さまざまなニュアンスを含んでいること

- 子どもも使える難しくない言葉であること

ただし、「わかりました」を使うことが好まれない場合もあります。

ここからは、シチュエーション別に「使えるか否か」を解説していきます。

なお「言い換え表現」については、このあと 「わかりました」を言い換える5つの表現 で解説します。

わかりましたは目上に使えるのか?①ビジネスにおいて「上司」に使える?

ビジネスシーンにおいて、特に上司や取引先に対しての「わかりました」は、一般的にはおすすめされない表現とされています。

理由としては、以下の3つが挙げられます。

- 意味合いの一部に『もっともだと認める』という内容を含むため、失礼に感じる人がいる

- 複数の意味合いがあるため、『理解しただけ』なのか『依頼を引き受けてくれる』のかなど、意図が伝わりにくい

- 子どもでも使える言葉のため、稚拙な印象を受ける

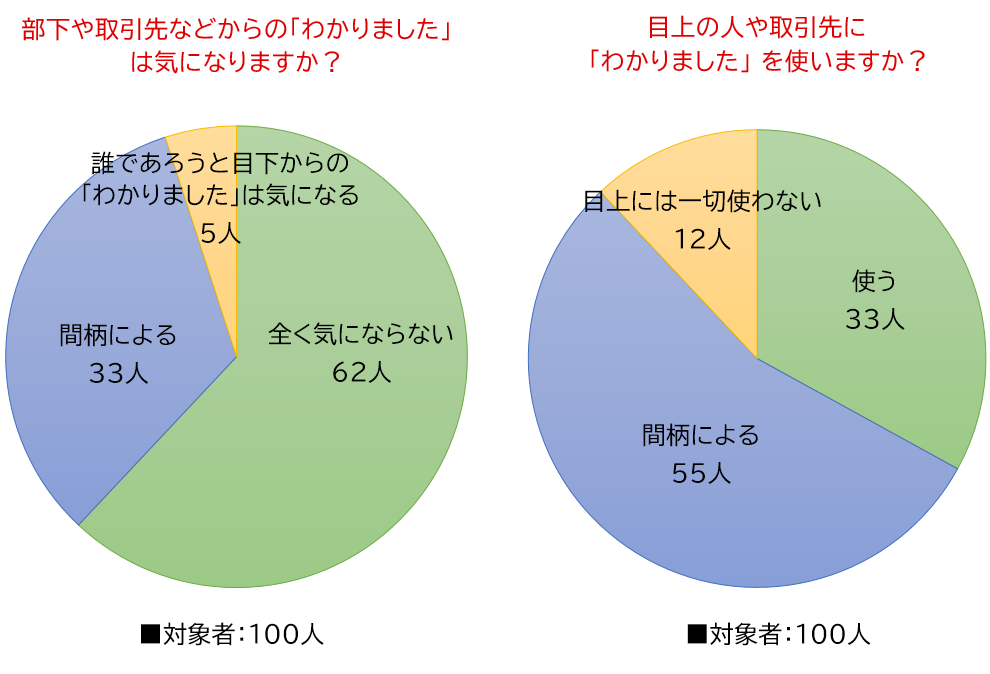

ただし100人を対象にアンケートを取った結果、相手側としては6割が「気にならない」、3割が「間柄による」という回答でした。

また関係性が構築された上では、使っている人が多いこともわかります。

つまり、相手との関係性によっては「使うことは全く問題ない」と言えます。

ただし言い方を変えると、およそ38%の方は「(関係性が構築されてなければ)気になる」ということです。

言い換えの表現は、このあと 「わかりました」を言い換える5つの表現 で解説します。

わかりましたは目上に使えるのか?②先生には使える?

先生というと、学校の先生、習い事の先生、教授、お医者さん…色々な人がいますが、「わかりました」は先生にも使えるのか?

「わかりました」が先生にも使えるか否かは、「先生(聞き手)との関係性」や「話し手本人の年齢」によるところになります。

明確な基準はありませんが、以下の場合使っても違和感はありません。

先生に「わかりました」はOK?①話し手本人が子どもの場合はOK

「わかりました」は易しい敬語のため、子どもが目上の人に対して使うことに違和感を感じる人はほとんどいません。

小学生~高校生くらいまでは、使っていても問題ないでしょう。

【例文】

■先生

「この資料を教室まで運んでくれますか?」

■生徒

「はい、わかりました。」

先生に「わかりました」はOK?②「厳しい上下関係が存在しない間柄」はOK

話し手本人が大人の場合でも、厳しい上下関係が存在しない間柄であれば使っていても問題ありません。

たとえば、医者と患者、料理教室の先生と生徒など。

【例文】

■医者「お薬処方するので、それで1週間様子見てください。」

■患者「わかりました。ありがとうございます。」

わかりましたは目上に使えるのか?③バイトの先輩・店長に使える?

バイト先の先輩や店長などとの会話・LINEで「かしこまりました」や「承知いたしました」を使うと、堅苦しくて逆に違和感も出やすいです。

その場合、「わかりました」を使っても問題ありません。

「わかりました」は堅苦しくない敬語なので、上記のような場合にとても便利です。

【例文】~バイト先からのLINEにて~

■店長

「来月のシフト連絡です。確認しておいてください」

■アルバイト

「わかりました。ありがとうございます。」

私は多くの社員・アルバイトを雇用していますが、アルバイトの方が「わかりました」を使ったからと言って、何も感じたことはありません。

ただし受け取る側の感覚にもよると思いますが、アルバイトか否かよりも、シチュエーションや年齢による部分が大きいかと思います。

「わかりました」を言い換える5つの表現

ここでは、「目上に使える言い換え」や「同僚・目下に使う言い換え」を5つ紹介します。

「わかりました」を言い換える5つの表現①かしこまりました

「かしこまりました」は、上司や取引先にも使える表現です。

「かしこまりました」とは、「かしこまる」を丁寧語で表現したもの。

「かしこまる」とは『つつしんで引き受ける』という意味を持つ謙譲語です。

謙譲語とは、自分を低く言うことで相手を立てる表現で、丁寧語よりも敬意を感じることができます。

なお「かしこまりました」は、「わかりました」という意味合いを持つ言葉の中で、かなり敬意を感じられる言葉。

これは「かしこまる」には『つつしんで引き受ける』以外にも、『相手をおそれ敬う気持ちをもって、つつしんだ態度をとる』という意味合いを持つためです。

【例文】

- プロジェクトリーダー就任についてかしこまりました。達成に向けて尽力する所存です。

関連ページ

>>9割が知らない「承知いたしました/かしこまりました」の意味と違い

「わかりました」を言い換える5つの表現②承知しました/承知いたしました

「承知しました/承知いたしました」もまた、上司や取引先にも使える表現です。

「承知しました」とは、【要求の本質を理解した上で、相手の意向を受け入れる】際に用いる言葉であり、ビジネスシーンでよく使われる言葉です。

意味合いに「本質を理解していること」が含まれているため、聞き手側に安心して仕事を任せられる印象を与えます。

なお「承知いたしました」とは、「承知しました」の謙譲語表現。

「承知しました」よりも敬意を表現したい場合に用いますが、「承知しました」でも全く問題ありません。

【例文】

- 当件のトラブル対処について承知いたしました(承知しました)。

「わかりました」を言い換える5つの表現③了解しました/了解です

「了解しました/了解です」は、同僚や目下の人に使える言い換えです。

「わかりました」と同じ意味を持つ言葉。

ただし「了解」の本来の意味は、【事情を理解し、もっともだと認めること】です。

「相手を認める」という上から目線な意味合いなので、基本的に目上の人へは使えません。

【例文】

■後輩

「試験運用は特段問題なく進んでいます。」

■先輩

「了解しました。引き続きよろしくお願いします。」

関連ページ

>>7割が知らない「了解しました/承知しました」の違いと正しい敬語

「わかりました」を言い換える5つの表現④了承しました

「了承しました」もまた、同僚や目下の人に使える言い換えです。

「了承」とは、事情をよく理解して聞き入れること。

ただし「了承」の本来の意味は、【もっともだと認め、相手の意向を受けいること】です。

これもまた「相手を認める」という上から目線な意味合いを含むため、基本的に目上の人へは使えません。

【例文】

■部下

「以上が今回の案件の改善点です。来月には対応に取り掛かりたいと考えております。」

■上司

「おおむね了承しました。二つ目の項目についてはシステム部とも連携を取る必要がありますね。」

「わかりました」を言い換える5つの表現⑤御意/御意のとおりでございます/御意に従います

このような表現もありますが『避けた方が良いです』という意味で、念のため紹介です。

「御意(ぎょい)」とは本来、【目上の人の考え】のことを言います。

ただし「御意のとおり」の略語として、同意したり命令に従う意思を示したりする際の返事に「御意」のみでも使われます。

そのため、本来であれば「目上の方に対して使いやすい言葉」ではあるのですが、現代ではほとんど使われません。

「御意」がよく使われているのは、アニメやドラマ、映画のような作品の中です。

現代で使うと、たとえば「拙者(せっしゃ)」や「ござる」を使うように、『ふざけているのでは』と誤解される可能性があります。

そのため、特にビジネスシーンでは避けた方が無難です。

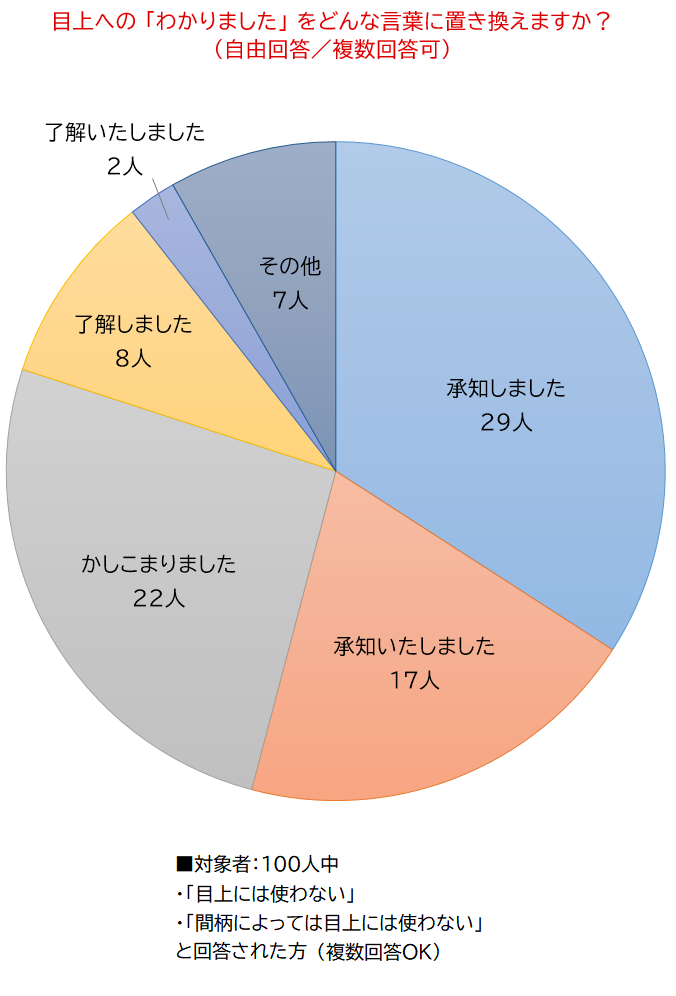

アンケートの結果は…?!

web上のアンケートで、『目上の人に対して、“わかりました” からどんな言葉に置き換えるか?』とお聞きしました。

やはり「承知しました/いたしました」「かしこまりました」へと言い換えるのが無難であることが分かりますね。

なお、「その他」の回答内容としては以下のものがありました。

- 承知です

- 承りました

- 了解です

- 了知しました

- 理解しました

- 把握しました

- 存じ申し上げております

「わかりました」から連想できる類義語

目上の人に対して「わかりました」は少し稚拙な感じがする…

しかし、「かしこまりました」は固すぎる…

「わかりました」よりも大人な言い回しで、「わかりました」くらいカジュアルな言い換えはあるのか?

辞書で探してみましたが、『類義語』としてそのような言葉はありませんでした。

そこでここでは、「わかりました」の各意味合いから連想される言葉を、以下の通りまとめてみました。

「わかりました」から連想できる類義語①「理解」の意味合いでの言い換え

理解できました

【例文】

■先生

「これがこの公式を使う理由です。分かりました?」

■生徒

「はい、理解できました。ありがとうございます」

「わかりました」から連想できる類義語②「納得」の意味合いでの言い換え

腹落ちしました

【例文】

■先輩

「先方がもめてたのはこういう理由なんだよ。」

■後輩

「そういうことだったんですね。やっと腹落ちしました。」

腑に落ちました

【例文】

■先生

「彼女がコンクールで入賞を逃したのは、1か所ミスしてしまったからみたいですよ。」

■生徒

「そうでしたか。ずっと不思議に思っていたんですけど、今腑に落ちました。」

(注)主に否定形の「腑に落ちない」の形で用いられるため、「腑に落ちる」は誤用ととらえる見方もあります

「わかりました」から連想できる類義語③「承諾」の意味合い

任せてください

【例文】

■先輩

「シフト作り手伝ってもらってもいい?」

■後輩

「任せてください。前のバイト先でも作ったことがあります。」

おやすいご用です

【例文】

■上司

「今度、妻と記念日デートしようと思うんだけど、いいところ教えてくれない?」

■部下

「おやすいご用です!そういうのには自信があるんですよ」

【3つの例文】「わかりました」と敬語でメールする場合

ビジネスメールで「わかりました」と伝えたい場合の文例を3つ用意しました。

例文①:連絡に対する返信

株式会社△△

商品管理部○○様

平素より大変お世話になっております。

□□株式会社 営業部 吉田です。

納期延長のお話について、承知いたしました。

ご事情をお伺いする限り、やむを得ないと判断いたしました。

ただし、これ以上遅延となりますと弊社の業務にも支障をきたしますため、新たな納期である○月○日は厳守していただけますよう、お願いいたします。

上記ご勘案の上、何卒よろしくお願い申し上げます。

例文②:依頼に対する返信

株式会社△△

○○様

□□株式会社 経営企画部 佐藤です。

打ち合わせへの出席依頼メールを拝受いたしました。

ありがとうございます。

当日はマーケティングを担当している岩橋と伺います。

また、資料のデータ連携方法について承知しました。

明日お送りいたしますのでご確認よろしくお願いいたします。

(注)「拝受いたしました」は二重敬語ではありますが、慣用表現として一般化しています

例文③:依頼に対する返信

○○様

この度は、ご予約くださりまして誠にありがとうございます。

ご希望の日時でご予約を承りました。

■予約日:○年○月○日

■時間:19時

ご要望のサプライズ演出について、かしこまりました。

詳細のプランをお電話で伺いたく存じます。

○○様のご都合のよろしいお時間帯を、お聞かせ願えますでしょうか。

その他にも各種オプションをご用意できますので、お気軽にご相談くださいませ。

ご返信いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

まとめ

「わかりました」という言葉について、目上への表現方法などについて解説しました。

さいごにカンタンにまとめておきます。

- そもそもで「わかりました」自体が丁寧語であり、敬語の一つである

- 敬語とは、「丁寧語/尊敬語/謙譲語」の3つを意味する

- 漢字では「分かりました/解りました/判りました」の3パターンあるが、どれも【理解・納得・承知】の3つの意味を持つ

- 上司や取引先に対しての「わかりました」は、一般的にはおすすめされない表現とされている

- ただしアンケートを取った結果、相手側としては6割が「気にならない」、3割が「間柄による」という回答

- 目上とは言え、間柄によっては半数以上の人が「わかりました」を使っている

- 目上への「わかりました」を言い換えるとすると、「かしこまりした/承知しました(いたしました)」が無難