【中学生でも分かる】粗利とは?計算方法と粗利率の意味・重要性を説明します

こんにちは。

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

「利益率」とセットで語られることの多い「粗利」「粗利率」という言葉。

このページでは、

- 粗利・粗利率とは何なのか?

- なぜ重要なのか?

- パパッと計算できる方法

など、粗利に関することを図解で分かりやすく解説していきます。

「中学生でも分かる」を目標に、図とともに分かりやすく解説しました。

ぜひ最後までご覧ください!

「粗利」と「粗利率」をパッと出せる計算方法!

『まずは計算方法から教えてくれ!』という方も多いと思うので、最初に書いておきます。

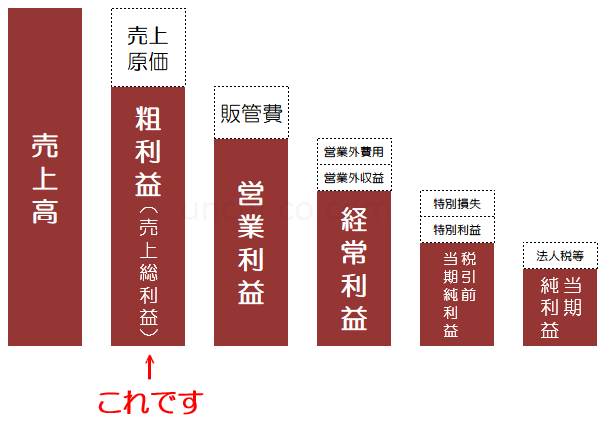

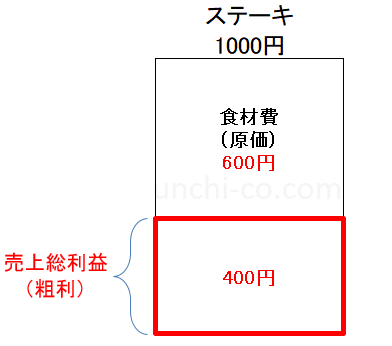

粗利とは「売上」から「売上原価 or 製造原価」を引いた後に残る利益。

つまり式にすれば以下の通り非常にシンプルなものです。

売上 - 原価 = 粗利

また「粗利率」とは売上に対する粗利の割合ですので、以下の計算でパパっと出せます。

(粗利 ÷ 売上) × 100 = 粗利率

計算に当てはめると、以下のケースでは「粗利400円」で「粗利率40%」。

ただしこのあと説明する通り、『“原価” に何が含まれるのか?』は業界によって異なります。

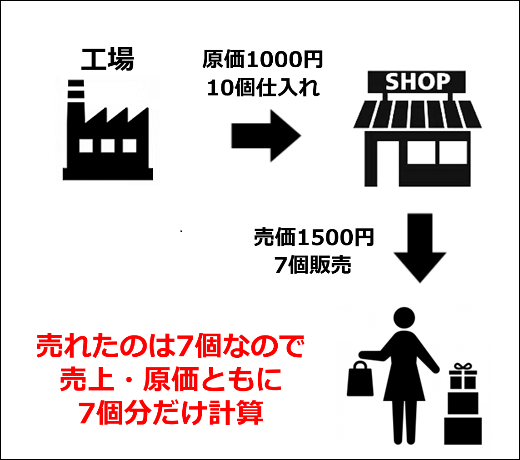

また粗利を計算する時は「売上・原価ともに、実際に売れた分だけを計算に含める」ということを覚えておきましょう。

こちらもこのあと説明していきます。

※10個仕入れて7個しか売れなければ、原価に含めるのは7個分だけ

販売価格を出したい場合は?

『原価400円の物に粗利率50%を乗せて販売価格を決めたい!』ということもあると思います。

その場合の計算方法は、「よくある計算ミス」も含めて以下のページで分かりやすくまとめています。

関連ページ

>>【超簡単】利益率の計算方法・出し方を図解でわかりやすく説明

ここから「粗利・粗利率」について順を追って大切な話をしていきます!

誤った計算をしてしまわない様、ぜひ最後までご覧ください。

粗利・粗利率とは?分かりやすく図解する

まずは「粗利」と「粗利率」の意味を、図解とともに解説していきます。

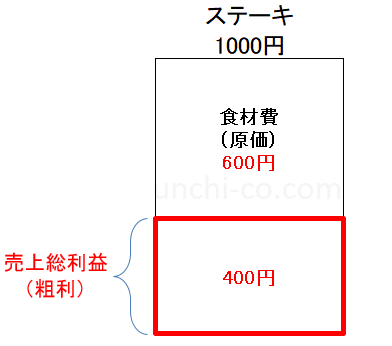

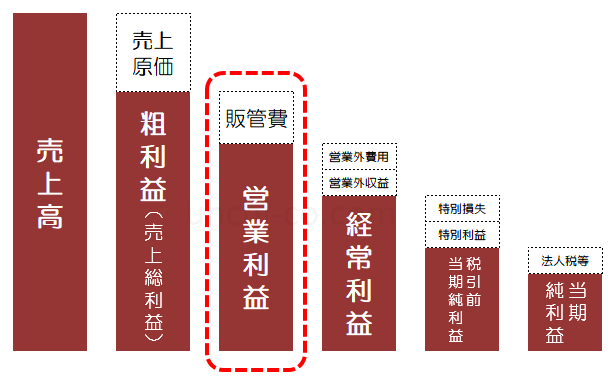

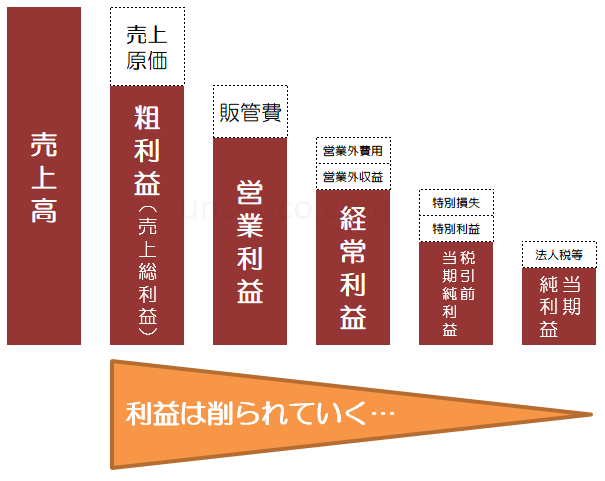

粗利とは、会計上5つの種類に分けられている「利益」のうちの一つ。

普段は「粗利(あらり)」という言葉が用いられていますが、会計上は「売上総利益」と呼ばれます。

「利益」は5つある!

- 売上総利益(粗利益)

- 営業利益

- 経常利益

- 税引前利益

- 当期純利益

そして一般人が「利益」と言う場合は、そのほとんどが

- 売上総利益(粗利益)

- 営業利益

このどちらかを指していると思います。

売上総利益(粗利益)とは?

このページの本題である「粗利」とは、

「売上高」から「売上原価(仕入原価)」を引いた時に残る利益

のことを言います。

具体的な例を出すと【1000円のステーキを売った時に、仕入れ原価が600円であれば、粗利は400円】です。

非常にシンプルで分かりやすいですね。

概念はシンプルですが「粗利」への考え方にはいくつか注意点がありますので、この後あわせて説明していきます。

なおこのページでは「営業利益」については深く触れませんので、気になる方は以下へどうぞ。

売上総利益(粗利)を知る上での2つの注意点

粗利の概念自体はとってもシンプルですが、以下のポイントも認識しておきましょう。

粗利を知る上での2つの注意点1.粗利はあくまでも「売上」に対する利益

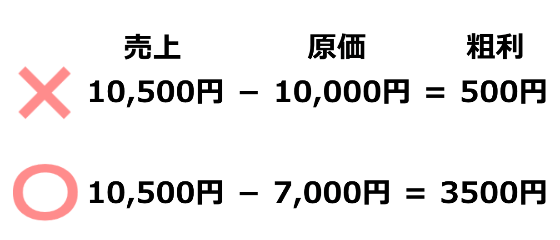

粗利の計算においては、「売上」から「売上原価or製造原価」を引きますが、間違ってはいけないのが「実際の売上に対する原価のみを引く」ということ。

10個仕入れて7個しか売れなければ、粗利計算は7個分です。

よって7個しか売れていない場合は、粗利は以下のとおり。

このように粗利の計算においては「売れ残り」は、「売上」「原価」ともに考慮しない(含めない)ということをまずは覚えておきましょう。

粗利を知る上での2つの注意点2.業種によって「原価」の内訳が変わる!

粗利計算では「売上」から「売上原価」を引きますが、この「売上原価」が非常に厄介です。

なぜなら業種によってこの「原価」を指しているものが異なるから。

たとえば「コンビニ」のような小売業であれば、「どこかで製造された弁当」を仕入れてそれを売ります。

つまり「お弁当の仕入れ代」=「売上原価」です。

一方で「弁当の製造社」の場合、水道代や人件費など、製造に掛かった費用を原価(製造原価)として扱います。

※製造業が粗利計算する場合、「売上原価」ではなく「製造原価」を「売上」から引く(製造原価も広義では売上原価の一つ)

簡単に言うと、「ある商品を仕入れてそのまま売る業種」と「自分たちで商品を創ったり、仕入れたものに手を加えて売る業種」では、原価の概念が違うということです。

このように非常にややこしいのですが、ざっくりとまとめると以下の通りです。

粗利計算における「原価」の違い

- 小売業の場合

⇒売上 - 販売した商品の仕入代金

- サービス業の場合

⇒売上 - 外注費(※1)

- 製造業の場合

⇒売上 - 販売した製品の製造原価

- 建設業の場合

⇒売上 - 工事原価

※1「外注費」は売上に直接紐づくもののみ(主に「商品の製造・加工」を依頼することで発生)

※製造業・建設業・システム開発業以外では、基本的には「人件費」は原価に含まれない

『どこまでを原価とするのか?』を深堀すると会計の難しい話になりますので、詳しく知りたい方は別途お調べ頂くか、会計士・税理士へお問合せ下さい。

『飲食店やアパレルショップなどは人件費や土地なども原価じゃないの?』という疑問が浮かんだ方へ。

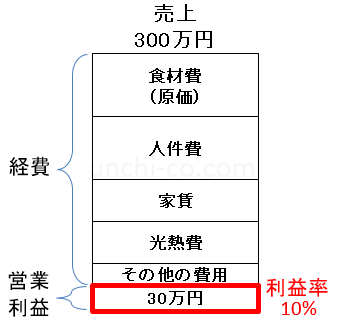

それは5つある「利益」のうちの「営業利益」にあたります。

会計上で言えば「粗利から販管費を引いた利益」のことです。

「小売業(飲食も含む)」や「サービス業」においては、家賃・人件費・光熱費・減価償却費などざっくりと経費を抜いて残った利益が「営業利益」。

ただし製造業においては、人件費や光熱費までもを引いた上で「粗利」として扱うので、違いが難しいですね。

「営業利益」については以下へどうぞ。

粗利はなぜ重要な指標なの?

まず初めにお伝えしておくと、5種類ある「利益」はどれも大切であって『粗利が一番大切!』とは言えません。

ただ、以下の2つの理由から「粗利も大切な指標である」ということは認識しておいて頂ければと思います。

粗利が「重要な指標」である理由1.「利益の大元」だから

ビジネスにおいて何より必要になるのが「キャッシュ」ですが、粗利が大きいほど「手元にキャッシュが残りやすい」です。

粗利は「5種類の利益」のうち最も大きい利益であり、粗利から様々な経費が引かれて行き最終利益が決まります。

つまり粗利が大きければ大きいほど、最終的に手元に残る現金が大きくなります。

また「粗利が高い」=「利益率が高い」=「原価に対する収益性が高い」なので、キャッシュフローも良くなります。

キャッシュフローが良くなる理由を簡単に説明すると、たとえば

- 100円の粗利を出すために200円必要

- 100円の粗利を出すために150円必要

であれば「150円で100円の利益を生み出せる」方が利益率が高い(粗利率が大きい)ため、残った50円分だけキャッシュに余裕ができますよね、というお話です。

すると浮いたキャッシュは広告費などに充てられるので、事業拡大にも繋げられます。

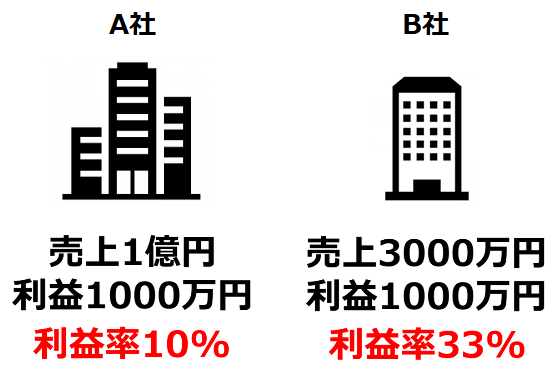

なお、粗利が大きければ大きいほど利益率が上がるので、「売上」だけでなく「粗利」を伸ばすことにも注力すべきです。

以下の通り、売上が大きくても効率が悪ければ小さい会社と同じ利益になることもあります。

繰り返しになりますが、最終的な利益は「粗利」から「他の経費」を引いたものです。

なので粗利だけでなく「人件費削減」「家賃を下げる」などでも利益率は伸ばせますが、とは言え粗利は「利益の大元」なので、ここをいかに大きく確保できるかを考えることは大切です。

粗利が「重要な指標」である理由2.競争力・付加価値の大きさが分かるから

粗利の大きさによって、企業の「競争力・付加価値の大きさ」が分かります。

たとえば…

- A社

⇒原価3000円の物を6000円で販売できている(3000円の付加価値)

- B社

⇒原価3000円の物を10000円で販売できている(7000円の付加価値)

この場合はB社の方が高値販売していますが、それでもお客さんには『ここで買おう』と思ってもらえているわけです。

つまりB社の方が「何らかの付加価値を上乗せ出来ている」ということ。

ちなみに「付加価値」とは、たとえば「営業力」などです。

ただしここで付加価値を付けるために営業力に力を入れ過ぎると、次は「人件費」が上がってしまい「営業利益」が落ちる可能性もありますのでバランスが大切。

「付加価値」については、この後の「粗利を大きくするには?」で掘り下げて説明しています。

粗利を大きくするには「数」or「効率」しかない!

ここまでの話から『粗利は大きい方が良い』ということはご理解頂けたかと思います。

では「粗利を大きくするにはどうするのか?」と言うと大きく2通りです。

粗利を大きくするには?1.販売数を増やして粗利を大きくする

一つの目の方法は「販売数を増やす」というシンプルなもの。

「売価100円・粗利50円」の物を10個売れば粗利は500円ですが、100個売れば粗利は5000円です。

ただし「数を増やして粗利を大きくする」ということは、それだけ

- 売るための「人件費」

- 売るための「場所」の確保

- 売るための「光熱費」

など他の経費が膨らむ可能性があります。

単純に「粗利」だけに着目すれば問題ありませんが、幅広い観点で見なければ最終利益が逆に減ってしまう可能性もあるため要注意。

粗利を大きくするには?2.粗利率(効率)を高める

二つ目の方法は「粗利を大きくする」のではなく「粗利率を高める」というもの。

つまり「原価を下げる」もしくは「販売価格を引き上げる」の2通りですね。

ここでは「販売価格を引き上げる」について説明します。

30円原価の物を100円で売る(粗利70円・粗利率70%)

↓

30円原価の物を150円で売る(粗利120円・粗利率80%)

このように販売価格を上げることで、粗利・粗利率が上がりますね。

では販売価格を引き上げるにはどうすれば良いかと言うと、「付加価値」を付けるしかありません。

具体的には…

機能・サービス面を強化する

新しいサービスとは、たとえば「夜景の見える屋外レストランにおいて、新たな試みとしてテントを使ったプライベート空間の確保をする」など。

また、製造であれば「価格は変えずに商品に新しい機能を付ける」のも大きな付加価値でしょう。

ターゲットを絞る

「メンズエステ」「富裕層向け宿泊施設」「幼児教室」など、どれもターゲットを絞っていますが、絞ることで一点集中のサービス提供が可能となり、単価を上げることが出来ます。

松竹梅を用意する

よくあるものですが、価格帯の「安い物・標準の物・高い物」を提示することで、一般的には「標準の物」が選ばれます。(心理学ではフレーミング効果と言う)

生産者情報をつける

最近は「生産者の顔」をメニューに載せているような居酒屋もありますが、同じようにスーパーの野菜にも生産者情報が載っていることがありますよね。

もちろん顔だけでなく「こだわり」「生産環境」「生産者の人柄」なども伝えることが出来るので、安心感や親近感に繋ぐ訴求が出来ます。

粗利の大きさで「企業の競争力・付加価値の大きさが分かる」と説明しましたが、粗利とは原価に上乗せされている「付加価値」そのものと言えます。

小さな企業は「価格競争」では大手に負けてしまいますので、「付加価値」を付けて適性価格で提供することが大切です。

まとめ

粗利・粗利率の「意味・計算方法・重要性」について説明しました。

さいごに簡単にまとめます。

- 粗利とは【「売上高」から「売上原価(仕入原価)」を引いた時に残る利益】のことである

- 粗利の計算は「売上 - 原価」である

- 粗利率の計算は「(粗利 ÷ 売上) × 100」である

- 「原価」に含まれるものは業界によって異なる

- 粗利計算時には、実際に「売れた物」に対する「原価」のみを計算に含めること

- 粗利は「利益の大元」となるものであり、粗利が大きければ大きいほど「最終利益」も大きくなる

- 粗利の大きさによって「企業の競争力・付加価値の大きさ」が分かる

- 粗利を大きくするには単純に「販売数を増やす」という方法があるが、その場合は他のリソース(経費)が掛かってしまうことがある

- 粗利を大きくするためには、粗利率を上げる方法もある。つまり「原価を下げる」か「価格を上げる」のどちらかであるが、原価を下げ切ったあとは「付加価値の付与」により価格を適性水準以上に引き上げた方が良い

以上、参考になりましたら幸いです。

「営業利益」の解説はコチラ

>>【超簡単】利益率の計算方法・出し方を図解でわかりやすく説明

その他の経営に関する用語

- FLコスト・FL比率がパッと分かる!行列店オーナーが図解します

- ランニングコスト・イニシャルコストの意味と違い【10秒で理解】

- 固定費・変動費とは?違いと比率の求め方【超わかりやすく解説】

- 【超わかりやすく解説】限界利益とは?計算や目安、役割を知ろう