希釈の意味とは?計算・倍率の簡単な考え方【小学生でも分かる】

こんにちは。

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

私は仕事上、「めんつゆ」や「洗剤」を扱うことが多いのですが、そこで【希釈(きしゃく)】という言葉を目にします。

農業をされている方は「農薬」において、希釈を意識すると思います。

ここではこの「希釈」について、

- 希釈とは何か?

- 2倍や3倍とはどういうことか?

- 簡単な計算方法

を小学生でも分かるように解説します。

また「早見表(はやみひょう)」や「簡単計算ツール」も用意しました。

「2倍希釈」「3倍希釈」をしっかりと理解できれば、計算もパパッと出来るようになります。

希釈とは?意味を分かりやすく解説します

希釈とは「あるもの」に「何らかのもの(一般的に“水”)」を加えることで、

- 薄める

- 濃度や純度を下げる

- 弱める

ことを言います。

ちなみに、濃くしたり濃度を上げる場合は「濃縮」という言葉が使われます。(希釈の対義語です)

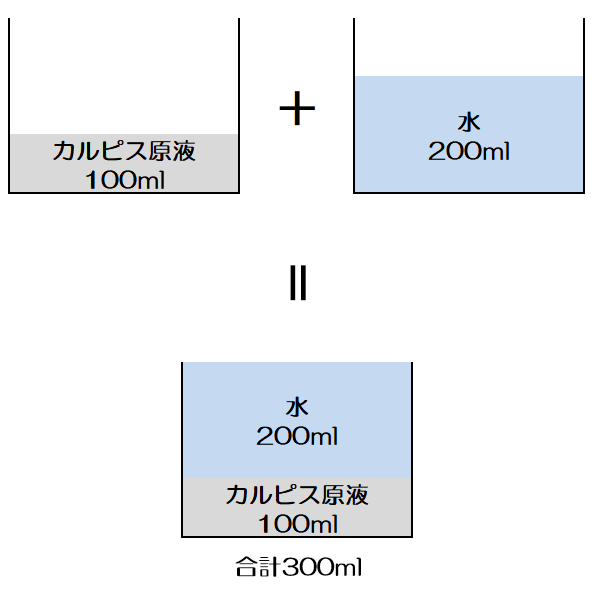

分かりやすい例で言うと、原液タイプの「カルピス」は水や牛乳で薄めてから飲みますよね。

まさにあの「薄める行為」が希釈であり、カルピスにもしっかりと「希釈」という言葉が使われています。

希釈倍率(2倍や3倍など)はどういう意味なの?

続いては希釈の倍率についてです。

たとえば「2倍希釈」や「3倍希釈」がどのような状況なのかと言うと…

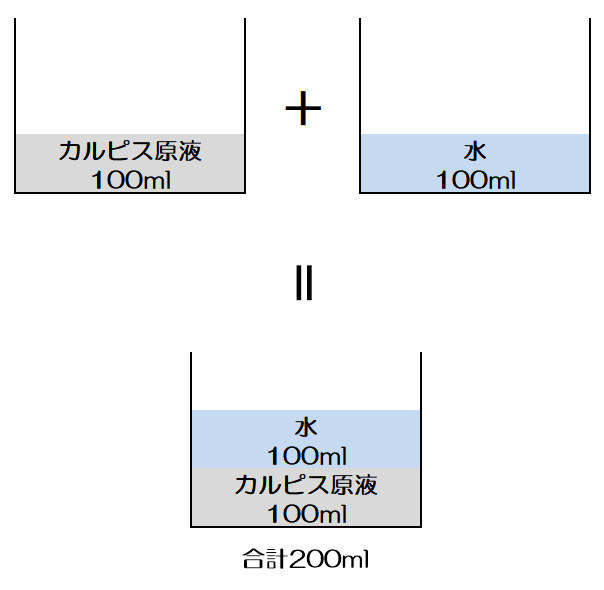

2倍希釈の場合

2倍希釈では、「薄めた後の溶液(希釈液)」が「原液の2倍の量」になっている状態を言います。

言い換えると、「“原液の2倍”の溶液(希釈液)を作る」のが2倍希釈です。

つまり「原液」と「薄めるためのもの」の量が同じということ。

たとえば100mlの「カルピス原液」を2倍希釈する場合は、原液と同じ量である「100mlの水や牛乳」を混ぜることになります。

そのため出来あがるカルピスは200mlです。

よくある間違いは、2倍希釈と聞いて「原液の2倍量の水」で薄めてしまうこと。

それでは最終的に作りあがる溶液は、原液の3倍量になってしまいます。

あくまでも「原液を含めた最終的な容量」が「原液の2倍」であるということを覚えておきましょう。

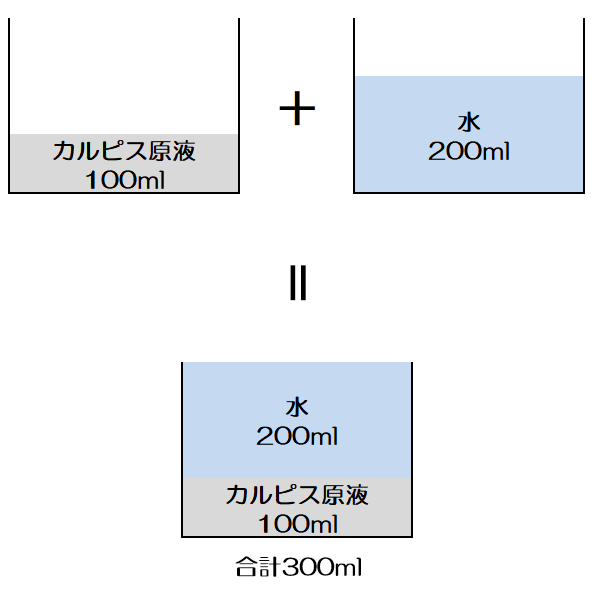

3倍希釈の場合

「2倍希釈」をしっかりと理解していれば、3倍希釈もカンタンに理解できるでしょう。

3倍希釈とは、「“原液の3倍量” の溶液」を作るということ。

つまり先ほどのカルピスを例に挙げると、カルピス原液が100mlの場合は、水を200ml入れるということですね。

希釈倍率の早見表

希釈倍率からカンタンに必要な水量を出せる「早見表」を作りました。

| ●倍希釈 | 原液 の量 |

割るもの(一般的に水) |

完成する 溶液量 |

|---|---|---|---|

| 1倍 | 1 | 0 | 1 |

| 2倍 | 1 | 1 | 2 |

| 3倍 | 1 | 2 | 3 |

| 4倍 | 1 | 3 | 4 |

| 5倍 | 1 | 4 | 5 |

| 10倍 | 1 | 9 | 10 |

| 50倍 | 1 | 49 | 50 |

| 100倍 | 1 | 99 | 100 |

| 1000倍 | 1 | 999 | 1000 |

この後は、パパッと計算できる「自動計算ツール」を用意しました。

希釈のカンタン計算ツール!

このあと「希釈の計算方法・考え方」も説明しますが、ここではパパッと計算できる「カンタン計算ツール」を用意しました。

このあと出てくる「希釈液」とは、希釈された溶液(完成した液体)のことを言います。

計算パターン①完成させる希釈液の量から、必要な原液量と水量を求める

たとえば【最終的に5000mlの洗剤を作りたいんだけど、原液と水はそれぞれ何ml入れたら良いんだろう?】という様な計算時に利用できます。

計算パターン②原液の量から、必要な水量を求める

たとえば【洗剤ボトルに30mlの原液を入れたけど、水は何ml入れたら良いんだろう?】という様な計算時に利用できます。

計算パターン③水量から、必要な原液量を求める

たとえば【洗剤ボトルに500mlの水を入れたけど、原液は何ml入れたら良いんだろう?】という様な計算時に利用できます。

希釈の計算方法と、小学生でも分かる考え方!

先ほど「希釈の自動計算ツール」も用意していましたが、普段からパパッと計算できるように「考え方」を理解しておきましょう。

計算パターン①完成させる希釈液の量から、必要な原液量と水量を求めたい

たとえば【最終的に5000mlの洗剤を作りたいんだけど、原液と水はそれぞれ何ml入れたら良いんだろう?】という様な計算時に利用できます。

計算式を先に出すと、以下の通りです。

- 原液 = 希釈液の量 ÷ 希釈倍率

- 水量 = 希釈液の量 - 原液

※上記の順番で計算します

「希釈液の量」と「希釈倍率」が分かっているので、当てはめるだけです。

では、なぜこの計算で原液と水量が計算できるのか?

計算の考え方

希釈倍率(2倍や3倍など)はどういう意味なの? でも説明しましたが、「●倍希釈」とは「“原液の●倍”の溶液(希釈液)を作る」ということ。

つまり、たとえば2倍希釈の溶液を作る時は、最終的に出来あがる溶液の量は「原液の量×2」になります。

▼二倍希釈の例▼

逆に「原液」の量を計算するのであれば、「出来あがった溶液」を「倍率」で割ってあげれば良いのです。

たとえば5000mlの希釈液を作るときに、10倍希釈の原液を使うのであれば、「5000÷10=500ml」の計算から、500mlが原液の量であることが分かります。

そして水量を計算する時には「5000ml - 原液(500ml) = 4500ml」ということで、答えは4500mlです。

いまいち理解できない方は上の図を見て、「2倍希釈とは何か?」からしっかりと理解しましょう。

計算パターン②原液の量から、必要な水量を求めたい

たとえば【洗剤ボトルに30mlの原液を入れたけど、水は何ml入れたら良いんだろう?】という様な計算時に利用できます。

計算式を先に出すと、以下の通りです。

- 希釈液の量 = 原液の量 × 希釈倍率

- 水量 = 希釈液の量 - 原液

※上記の順番で計算します

「原液の量」も「希釈倍率」も決まっていますので、あとは当てはめるだけ。

では、なぜこの計算で必要な水量が計算できるのか?

計算の考え方

希釈倍率(2倍や3倍など)はどういう意味なの? でも説明しましたが、「●倍希釈」とは「“原液の●倍”の溶液(希釈液)を作る」ということ。

つまり、たとえば2倍希釈の溶液を作る時は、最終的に出来あがる溶液の量は「原液の量×2」になります。

同様の考え方をすると、たとえば10倍希釈の洗剤原液が30mlあるのであれば、出来あがりは300ml。

では、その中に水がどれだけ含まれているのかと言うと…

300ml - 30ml(原液) = 270ml

ということで、270mlが答えです。

このように「希釈液の量を計算してから、原液の量を引く」と水量が出ます。

計算パターン③水量から、必要な原液量を求めたい

たとえば【洗剤ボトルに500mlの水を入れたけど、原液は何ml入れたら良いんだろう?】という様な計算時に利用できます。

計算式を先に出すと、以下の通りです。

- 原液の量 = 水量 ÷ (希釈倍率 - 1)

「水量」も「希釈倍率」も決まっていますので、後は当てはめるだけ。

計算の考え方

この計算をする時にも、大前提として「2倍希釈」や「3倍希釈」を理解しておく必要があります。

ここでは分かりやすいように「3倍希釈」を例にして、この計算式で答えが出る理由を説明します。

繰り返しになりますが、「3倍希釈」とは「“原液の3倍”の溶液(希釈液)を作る」ということです。

つまり「原液(1倍)」+「原液の2倍量にあたる水」によって、3倍希釈されますね。

▼三倍希釈の例▼

上記は三倍希釈の例です。

ここで注目すべきは、3倍希釈の時は、水は「原液の2倍量」であるということ。

4倍希釈であれば水は「原液の3倍量」ですし、5倍希釈であれば水は「原液の4倍量」です。

なぜなら「●倍希釈」という考えでは、「原液」を「1倍」として含んでいるから。

なので、たとえば「500mlの水に対して、10倍希釈の洗剤はどれくらい入れたら良いのか?」というケースでは、「500 ÷ (10-1) = 55.55」が答えになります。(小数点は切り捨ててます)

↑この計算では「500mlの水は、55.55…mlの洗剤に対して9倍の水量である」ということが分かります。

しかし、上記の答えが出た時点では

- 500mlの水

- 55.55mlの洗剤

という情報が出揃っただけです。

これらが合わさり「555.55ml」になったのが、「10倍希釈された洗剤」です。

まとめ

希釈の「意味」と「計算・倍率の考え方」を解説しました。

基礎である「2倍希釈」「3倍希釈」をしっかりと理解できれば、計算の考え方もスッと頭に入るでしょう。