インセンティブの意味とは?「手当・報酬・歩合」との違いと、制度のメリットを解説します

こんにちは。

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

「インセンティブ制度」を設けている会社も多いと思いますが、一方で『インセンティブって何?』と疑問の方も多いでしょう。

そこでこのページでは、インセンティブの意味や、手当・歩合などとの違い、制度があることによるメリットなどを解説していきます。

インセンティブには「似ている言葉」が多く、それらとの違いも解説しました。

「インセンティブ」とは?意味を解説します

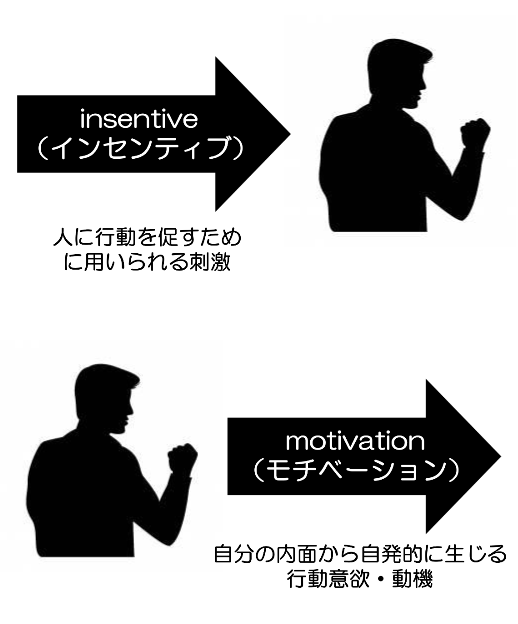

インセンティブとは、

何かの行動を引き起こすことを目的とした、外部からの「刺激」「動機」「誘因」

という意味を持つ英語「incentive」のこと。

日本でこの言葉が使われる時も、一般的に「動機付け」という意味で使われます。

よく似ている言葉に「motivation(モチベーション)」がありますが、こちらは「自分の内面から自発的に生じる行動意欲・動機」のことを言います。

イメージで言えば、以下のとおりです。

英語のincentiveの語源はラテン語の「incentivus」であり、「励ます」という意味があります。

そこから派生した言葉が英語の「insentive」。

一般的には「ビジネスシーン」で使われる

インセンティブという言葉は、一般的には「ビジネスシーン」で使われます。

英語のinsentiveには「奨励金」や「報酬物」という意味も含まれていることからも分かるとおり、ノルマ達成などの出来高に応じた「報奨金」を意味することが多いです。

また、このような「報奨金を上乗せする制度」をインセンティブ制度と呼びますが、この制度そのものを「インセンティブ」と言ったり、一方では「このような制度によって引き出される意欲」をインセンティブと呼ぶことも。

さらに「ノルマ達成したスタッフに対して与える金銭や手当」だけではなく、士気(意気込み)を上げてもらえるように「スタッフが働きやすい環境づくり」をすることもまた、「インセンティブ」の語意に含まれます。

つまりインセンティブとは、「スタッフのやる気(モチベーション)を上げるための刺激(制度)」と言えるでしょう。

「インセンティブ制度=成果主義」かも?

ただし、もしも「インセンティブ制度あり」と書かれている場合、それは「成果主義」を表している可能性があります。

日本では古くから「年功序列」が当たり前とされてきましたが、徐々に「成果主義」が浸透してきました。

そのためベースが年功序列であり、「インセンティブ」を “+αのおまけ” として取り入れている会社もあれば、基本給は全従業員が横並びでありインセンティブによって年収が決まる会社もあるでしょう。

インセンティブの「現金以外」の例

上で説明した通り、インセンティブは「モチベーションをあげる刺激(制度など)」なので “現金支給をする” とは限りません。

たとえば…

- 尊厳欲求(承認欲求)を刺激するための「表彰制度」や「売上ランキング上位者の掲載」を取り入れる

- やりがいを感じてもらえるよう、「各個人の仕事が会社・社会へいかに影響しているのか」を説明、鼓舞する

- 成績優秀な個人やチームに、インセンティブ旅行(インセンティブツアー)を与える

- 対人関係や方針を改善して、働きやすい環境を整える

などが挙げられます。

「報奨金」というのは、あくまでの「インセンティブが含む意味の一つ」と捉えておきましょう。

“インセンティブ” という言葉の使い方

インセンティブは「動機付け」「刺激」「報奨金」などの意味で、名刺として使われます。

「動機・刺激」という意味での利用フレーズ

「動機・刺激」という意味で使う場合は、以下の様に使います。

- インセンティブを与える

- インセンティブを高める

- インセンティブが働く

例文)

- 成果主義を取り入れることで、生産性向上のインセンティブが働いた

- 従業員の仕事へのインセンティブを高めるため、週休3日制度やフレックスタイム制を取り入れた

「報奨金」という意味での利用フレーズ

「報奨金」という意味で使う場合は、以下の様に使います。

- インセンティブを支給する

- インセンティブを付与する

- インセンティブによって還元する

- インセンティブを設ける

例文)

- 固定給のほかに、営業成績によってインセンティブを支給します

- インセンティブを設けることで、作業効率が大幅に向上した

手当・報酬・賞与・ボーナスとの違いは?

よく似ている言葉に手当・報酬・賞与・ボーナスなどがありますが、これらとの違いについても触れておきましょう。

「手当」との違いは?

手当とは、会社から支払われる「基本給」とは別に支払われる賃金のこと。

たとえば「時間外労働手当」「深夜残業手当」「休日出勤手当」「通勤手当」などがあります。

その他にも「家族手当」や「役職手当」「住宅手当」などがありますが、「ノルマ達成によって貰えるお金」というよりは、「ベースとして貰えるお金の一つ」というイメージのものが多いです。

なお「資格手当」など会社独自で決めて良い手当もありますので、中にはインセンティブと同じような意味で「目標達成手当」のようなものを設けている会社もあるでしょう。

「報酬(ほうしゅう)」との違いは?

報酬とは、一般的には「労働やモノを提供したことに対する見返り全般(金銭やモノ)」のことを指します。

ただし「報酬」に何が含まれるのかは、当てはめる法律によって「言葉に含まれるもの」が異なります。

たとえば「社会保険における報酬」では、給与や手当、そしてインセンティブもまた“報酬”の一つとして含まれます。

一方で所得税の話になると、雇用契約がある勤め先から受け取るお金は“給与”、請負契約による労働対価として受け取るお金は“報酬”となります。

「報酬」は上記以外の捉え方もされる難しい言葉ですが、少なくとも「インセンティブ」とは違うことが分かるかと思います。

ちなみによく似ている言葉に「報奨(ほうしょう)」がありますが、これは「勤勉、勤労をたたえ、さらなる努力を奨励する意味合いで贈られる金品」とされているため、ほぼインセンティブと同意と考えても良いでしょう。

「賞与」「ボーナス」との違いは?

国税庁HPによると、賞与を以下の通り定義しています。

定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいう。引用:国税庁HP

つまり大前提として「賞与」=「ボーナス」と捉えても問題ないでしょう。

そのうえでインセンティブとの違いを説明するならば、インセンティブは「スタッフのやる気(モチベーション)を上げるための刺激(制度)全般」なので、すでに説明のとおり「働きやすい環境づくり」なども含みます。

一方で「賞与」は基本的に「お金として支給されるもの」と捉えておけば良いでしょう。

もちろんインセンティブにも「報奨金」の意味がありますので、賞与・ボーナスと近い意味として使われることもあります。

「歩合」との違いは曖昧かもしれない

歩合制とは、成果や売上に応じて対価が支払われる仕組みです。

たとえば「1件成約できれば3000円」や「売上の1%」など。

歩合制には大きく「固定給+歩合制」「完全歩合制」の2種類があり、後者は「フルコミッション制」とも呼ばれています。

では「インセンティブとの違い」はと言うと、インセンティブの内容によっては歩合とも近くなる可能性はあります。

すでに説明の通り、インセンティブは「報奨金」という使われ方をする他にも、「働き手のモチベーションが上がるように、外部から与える刺激や制度」という意味でも使われます。

そのため、固定給の他に歩合制を導入することでモチベーションが上がるのであれば、それは「インセンティブが働いている」とも言えます。

また「インセンティブ=目標達成で貰えるもの」という大前提で語るにしても、たとえば「売上が500万円を超えた場合、100万円の売上をつくる度に30万円支払います」という条件があった時、それは「インセンティブ」とも「歩合」とも捉えられますよね。

「インセンティブ」という言葉が多くの意味を含むため、明確にその違いを説明するのは難しいでしょう。

関連ページ

>>歩合制の意味とは?メリット・デメリットと、フルコミッションとの違い

インセンティブ制度のメリット・デメリット!

では最後に、インセンティブ制度があることによるメリット・デメリットに触れておきましょう。

メリットは?

インセンティブは「士気(モチベーション)を高めるもの」ですので、当然成績(売上)の上昇に繋がります。

また「働きやすい職場づくり」へフォーカスを当てた場合は、「離職率の低下」や「求人効率の上昇」にも繋がるでしょう。

デメリットは?

個人単位やチーム単位でインセンティブを設けている場合は、「自分(自分たち)だけが良ければいい」という理由から、

- 取引先を奪い合う(社内に競合が発生する)

- チームワークが乱れる

- 各々のノウハウ・情報が共有されず、社内に蓄積されない

といったデメリットが生じる可能性があります。

まとめ

インセンティブの意味や使い方、手当など類語の違いについて解説しました。

最後に簡単にまとめておきます。

- インセンティブとは、英語の「insentive」から由来しており「何かの行動を引き起こすことを目的とした、外部からの“刺激・動機・誘因”」を意味するほか、「報奨金」という意味もある

- モチベーションは「自分の内面から自発的に生じる行動意欲・動機」を意味するが、インセンティブは「外部から与えられる刺激」という違いがある

- 他にも色んな意味を含むが、集約すれば「スタッフのやる気(モチベーション)を上げるための刺激(制度)」と言える

関連ページ

>>歩合制の意味とは?メリット・デメリットと、フルコミッションとの違い

以上、参考になりましたら幸いです。