開業届のPDFをダウンロードする前に!あわせて必要となる7つの用紙を知ろう

こんにちは。

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

開業届を準備するにあたって、国税庁HPからフォーマットをダウンロードしようと考えている方も多いと思います。

しかし開業届を提出する際には、開業届以外にも書類が必要となるケースが多いです。

そこでこのページでは、

- 開業届とともに必要となる用紙(書類)の説明

- 必要な書類を判別し、一度に用意する簡単な方法

をご紹介します。

開業に関する書類は色々あって複雑です。

漏れなく提出できるよう注意しましょう。

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。

開業届など全ての必要PDFを一度に集める方法!

まず初めに、もっとも重要となる「必要書類を一度に全て集める方法」から説明します。

開業届を提出するにあたっては、開業届以外にも

- 青色申告承認申請書

- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

- 青色専従者給与に関する届出書

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

- 給与支払事務所開設届出書

などが必要になることがあります。

「必要になることがあります」と書いた理由としては、「開業届」の記入内容に応じて人それぞれ必要となる書類が変わってくるからです。

それら「必要となる条件」など細かい話はこの後説明しますが、必要の有無を自動的に判別して、自動的に「開業届」と「必要資料」を作成してくれる【開業freee】というオンラインサービスがあります。

※freeeは会計ソフトとして有名ですが、こちらは「開業届作成専用のfreee」です

開業freeeは「漏れなくたった5分で開業届と必要書類を作成できる」サービスですが、なんとメールアドレス一つで登録できる完全無料のサービス。

以下の通り、ネット上の評判も良いです。

▼皆さんの声(クリックして拡大して下さい)▼

『これから開業届をダウンロードするつもり…』という方は、開業届や必要資料をわざわざダウンロードしなくとも、開業freeeを使ってしまえば必要書類全てが作成された上で揃うのでオススメです。

\完全無料で利用できる/

クリックで公式ページへ飛びます

関連ページ

>>開業freeeの評判がスゴい!デメリット・料金と、実際に使ってみた使用感を口コミします

7種類の用紙の内容と、「必要となる人」を解説

ではここから、開業に伴い必要となる7種類の用紙と、それぞれの用紙が必要となる条件について解説します。

- 開業届(個人事業の開業届出・廃業届出書)

- 青色申告承認申請書

- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

- 青色専従者給与に関する届出書

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

- 給与支払事務所開設届出書

- 事業開始等申告書

※「開業届」は全員が必要であり、他の6種類は条件により必要となります

1.開業届

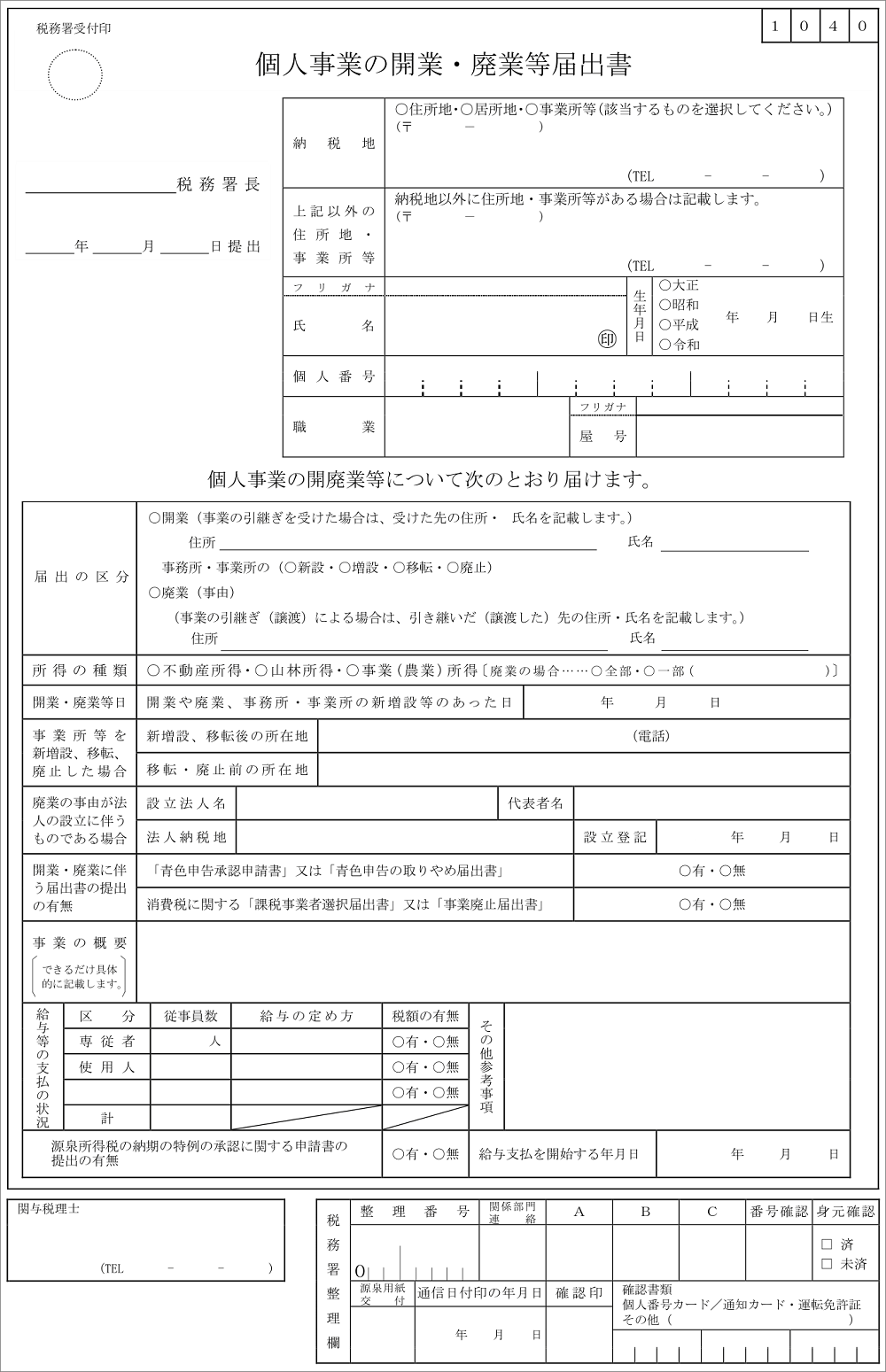

開業届は正式には「個人事業の開業届出・廃業届出書」と呼びます。

開業することを管轄税務署(国税)に申告するための資料であり、「事業所得・不動産所得・山林所得が生じる事業を開始したとき」から1ヶ月以内に提出するのが義務です。(所得税法229条に書かれています)

開業届のPDFは国税庁からダウンロードするか開業freeeで自動作成することで手に入ります。

▼開業届のサンプル▼

もしも手書きで作成される方は、全17項目の書き方を説明している以下の記事が参考になると思います。

関連ページ

>>開業届の正しい書き方と5つの必要書類!提出先や注意点も解説

2.青色申告承認申請書

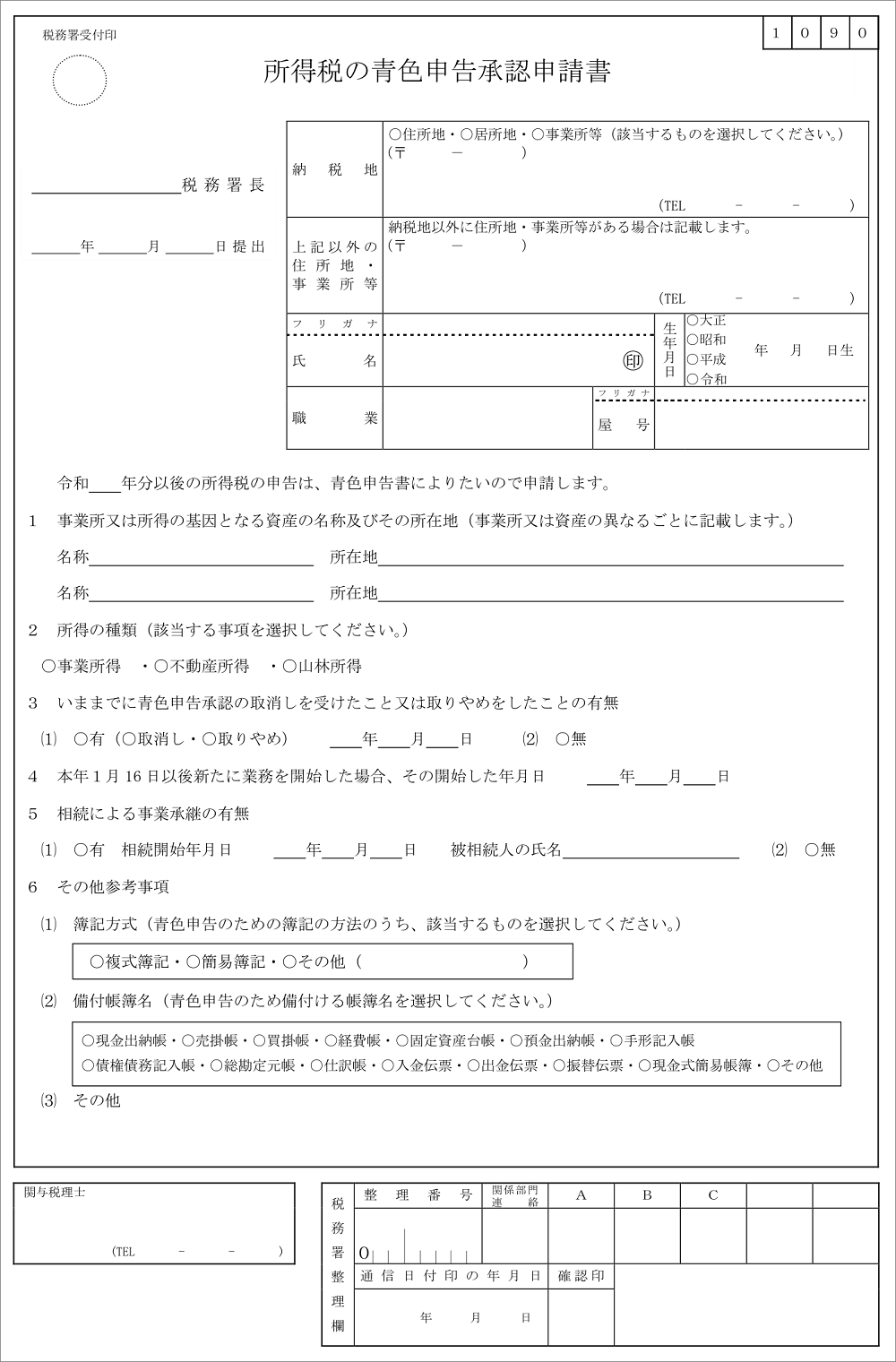

青色申告承認申請書とは、確定申告の際に「青色申告」するために事前提出しておく書類です。

開業届にて「青色申告するかどうか」の選択肢がありますが、【有】にした場合はこの「青色申告承認申請書」も提出する必要があります。

こちらのPDFも国税庁からダウンロードするか、開業freeeで自動作成することで手に入ります。

▼青色申告承認申請書のサンプル▼

ちなみに青色申告することによる最大のメリットは、「青色申告特別控除」によって最大65万円を所得から控除できること。

確定申告には「白色申告」「青色申告65万円控除」「青色申告10万円控除」の3タイプあり、ざっくりと言えば「記帳の方法」で申告タイプが変わります。

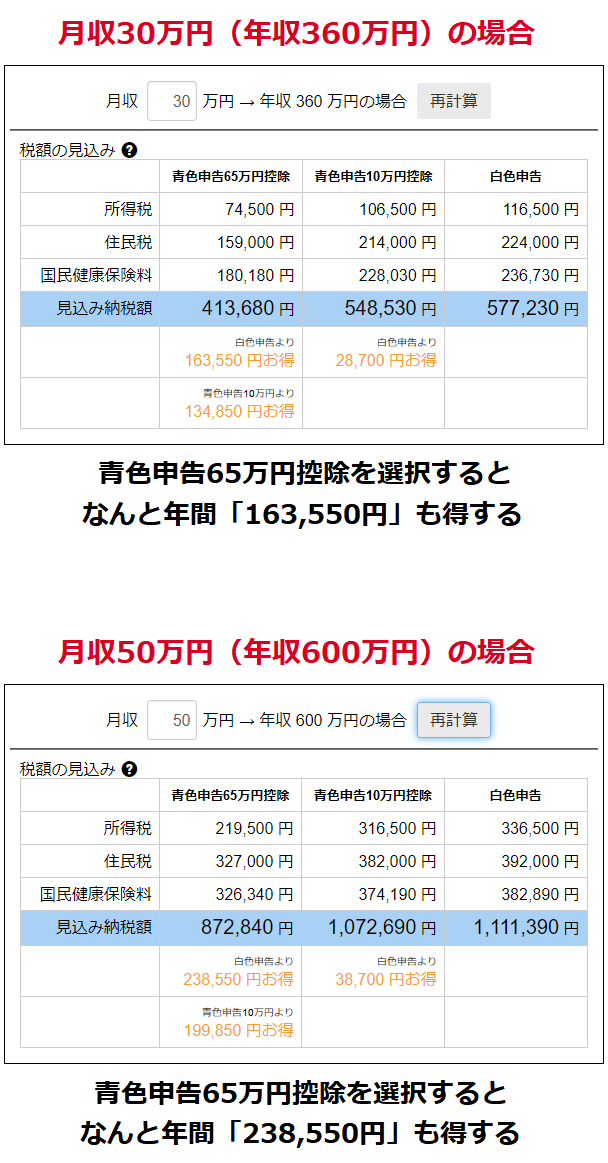

例えば月収「30万円」「50万円」の2パターンで、確定申告の3タイプによって年間それぞれどれくらいの差が出るのかを開業freeeでシミュレーションしてみると…

このように確定申告のタイプによって、年間で大きく差が開きます。

青色申告をする場合、白色申告をするよりも書類作成が面倒になるのですが、それは「クラウド会計ソフト」を使えば全く問題ありません。

クラウド会計ソフトは年間1~2万円で利用出来ますので、それで年間20万円も浮くのであれば、クラウドソフトを使用して「青色65万円控除」での申請をするのがベストな方法です。

関連ページ

3.所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

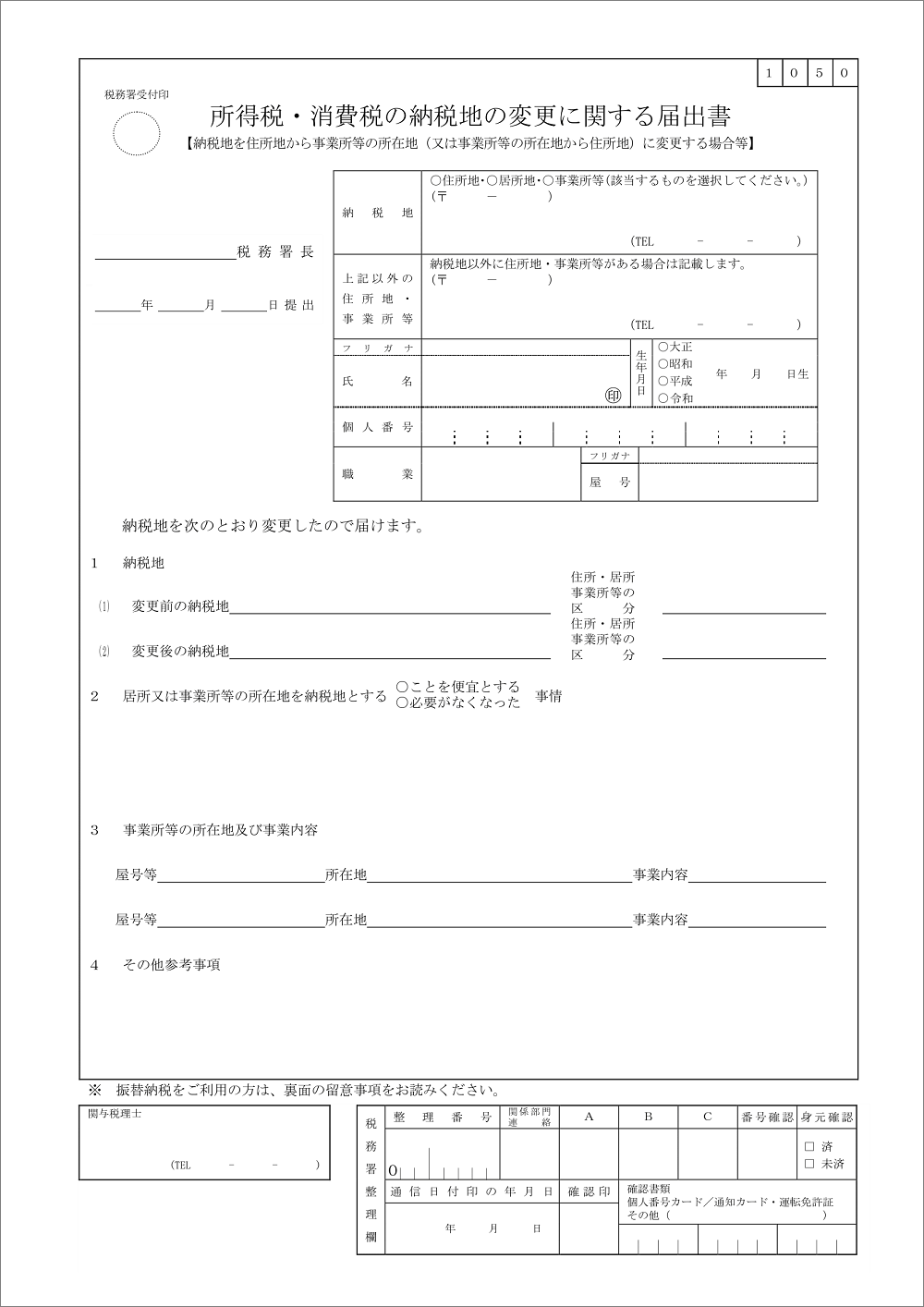

納税する場所は、原則「住所地」です。

ですが事務所や店舗などを構えており、その拠点を納税地としたい場合は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。

こちらのPDFも国税庁のHPからダウンロードすることで手に入ります。

▼納税地の変更に関する届出書のサンプル▼

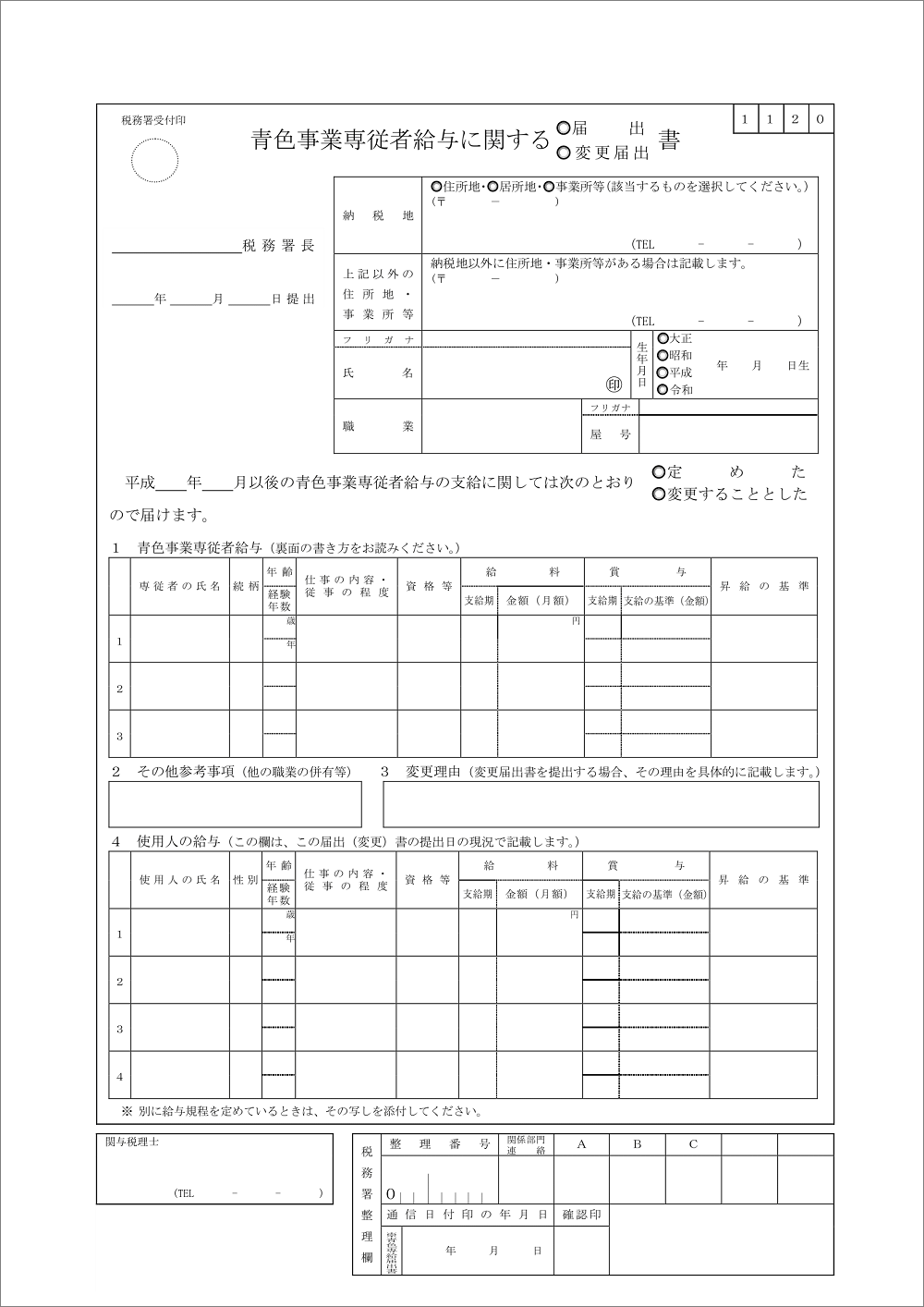

4.青色専従者給与に関する届出書

「青色専従者給与に関する届出書」とは、青色申告で確定申告する者(事業者)が「家族や配偶者に対して支払った給与」を「経費」として計上するために、事前に届出す書類のこと。

配偶者および家族(その年の12月31日現在で15歳以上であること)への給与は、この届出が無い場合は経費扱いに出来ないため、家族経営を考えている方にはかなり重要な手続きです。

「青色専従者給与に関する届出書」のPDFも国税庁HPからダウンロードできますが、記入内容が難しいので出来れば開業freeeで自動作成することをオススメします。

▼青色専従者給与に関する届出書▼

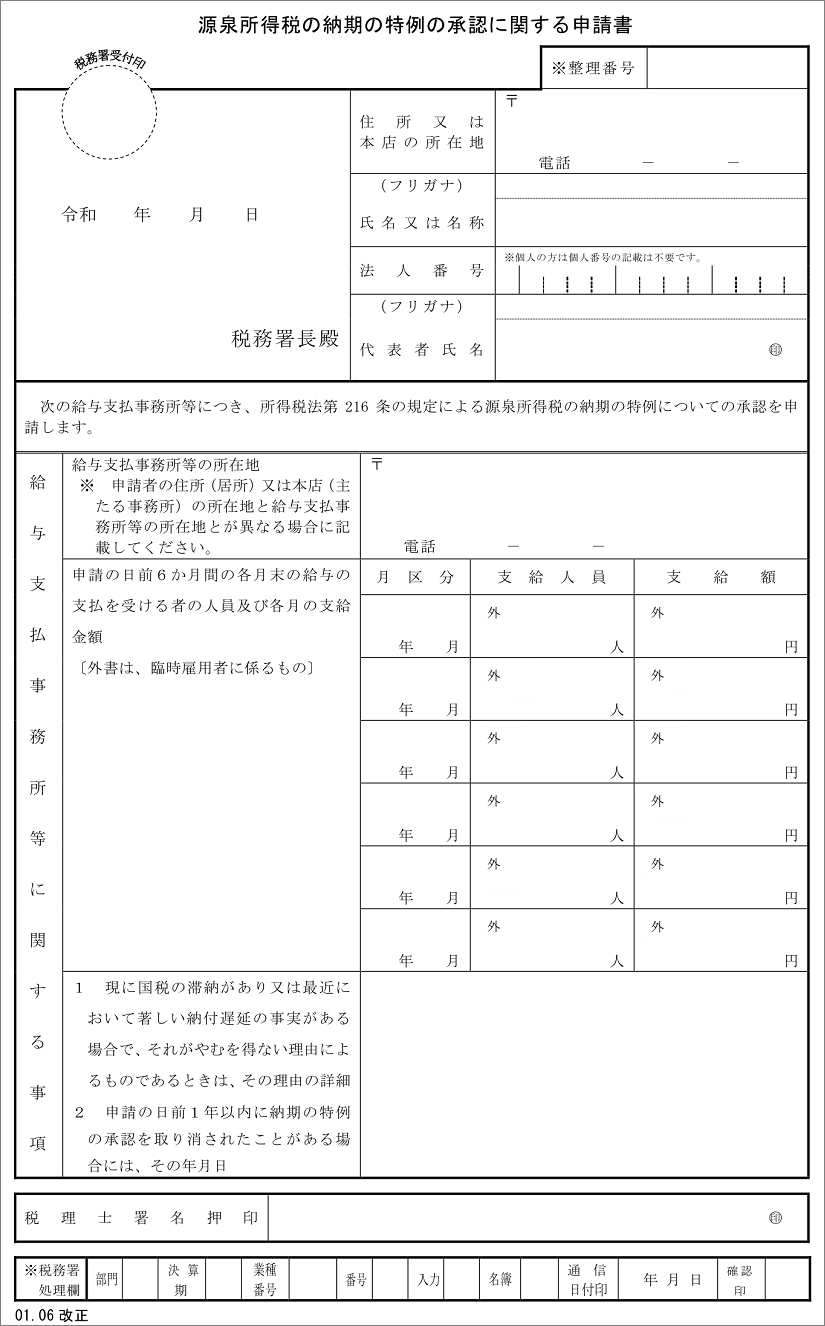

5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇い、給与を支払う方に関わる書類です。

通常、従業員に給与を支払う場合は「源泉徴収」するのが義務。

源泉徴収とは、従業員へ給与を支払う際に、所得税を予め事業主側で引いて支払い、事業主が税金を従業員に代わって国に納付する制度のことです。

源泉徴収した事業者は、手元にある「従業員が支払うべき税金」を、給与を支払った翌月10日までに納付しなければなりません。

ただし忙しい中で「毎月10日までに納付する」という作業はとても大変。

そこで条件付きですが「年に2回にまとめて納付してくれたらいいよ」という制度が設けられており、それこそが「源泉所得税の納期の特例」です。

そしてこの特例を受けるための書類が、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」。

この申請書用紙も国税庁HPからダウンロードすることが出来ますが、漏れずに作成するため出来れば開業freeeで自動作成されることをオススメします。

▼源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書▼

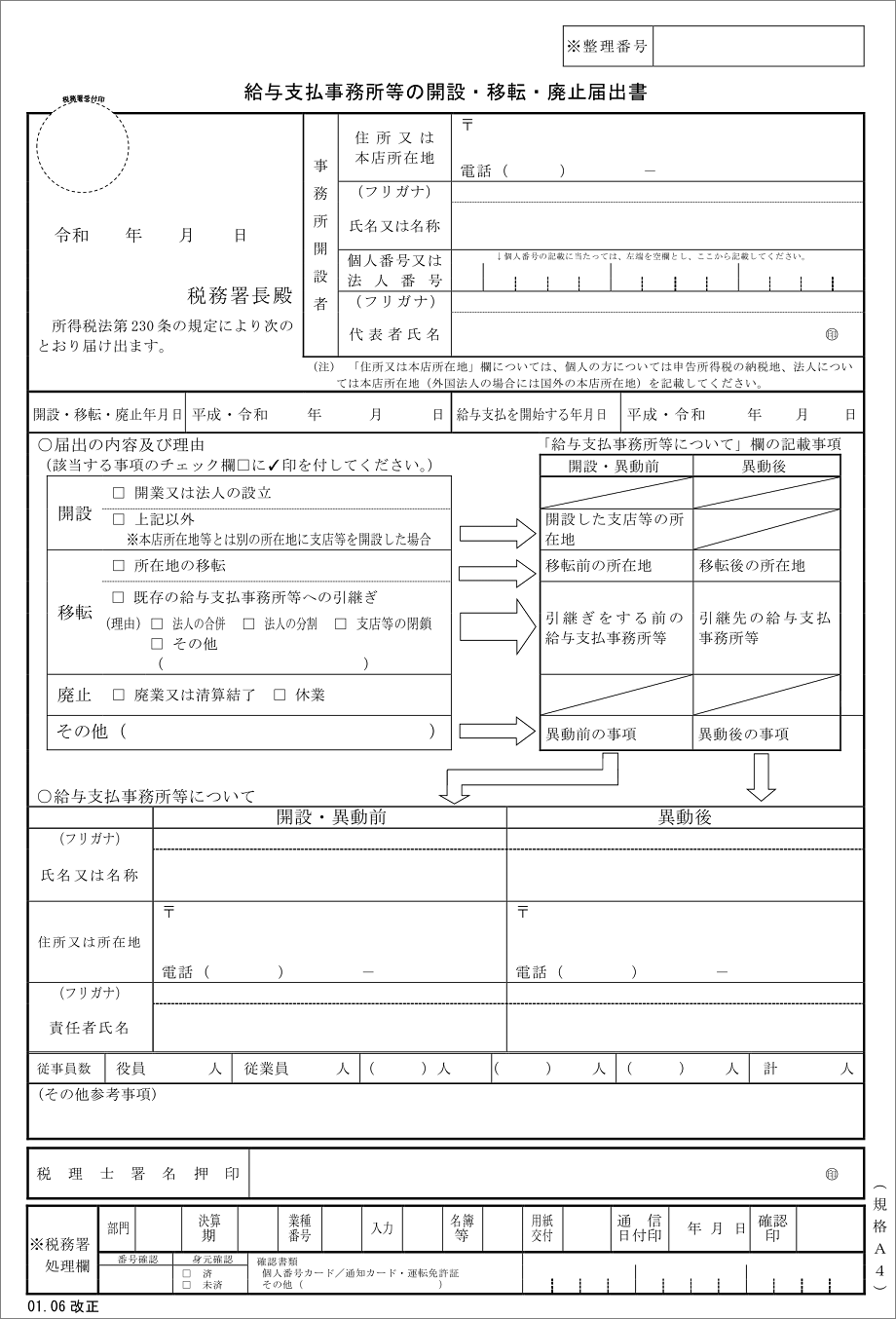

6.給与支払事務所開設届出書

開業届を提出した後に、「給与支払い」の必要性が発生した場合に届け出る書類。

仮に開業届を提出するタイミングで「給与の支払い」があるのであれば、開業届内にある「給与等の支払いの状況」という項目へ記載するだけで、『給与を支払いますね』という申請は完了です。

しかし後で申請する場合に限っては、「給与支払事務所開設届出書」が必要となるのです。

『今後、給与払いが発生しそう…』と感じている方は、このような書類も必要になることは認識しておきましょう。

給与支払事務所開設届出書のPDFも、国税庁HPからダウンロードするか開業freeeで自動作成

▼給与支払事務所開設届出書▼

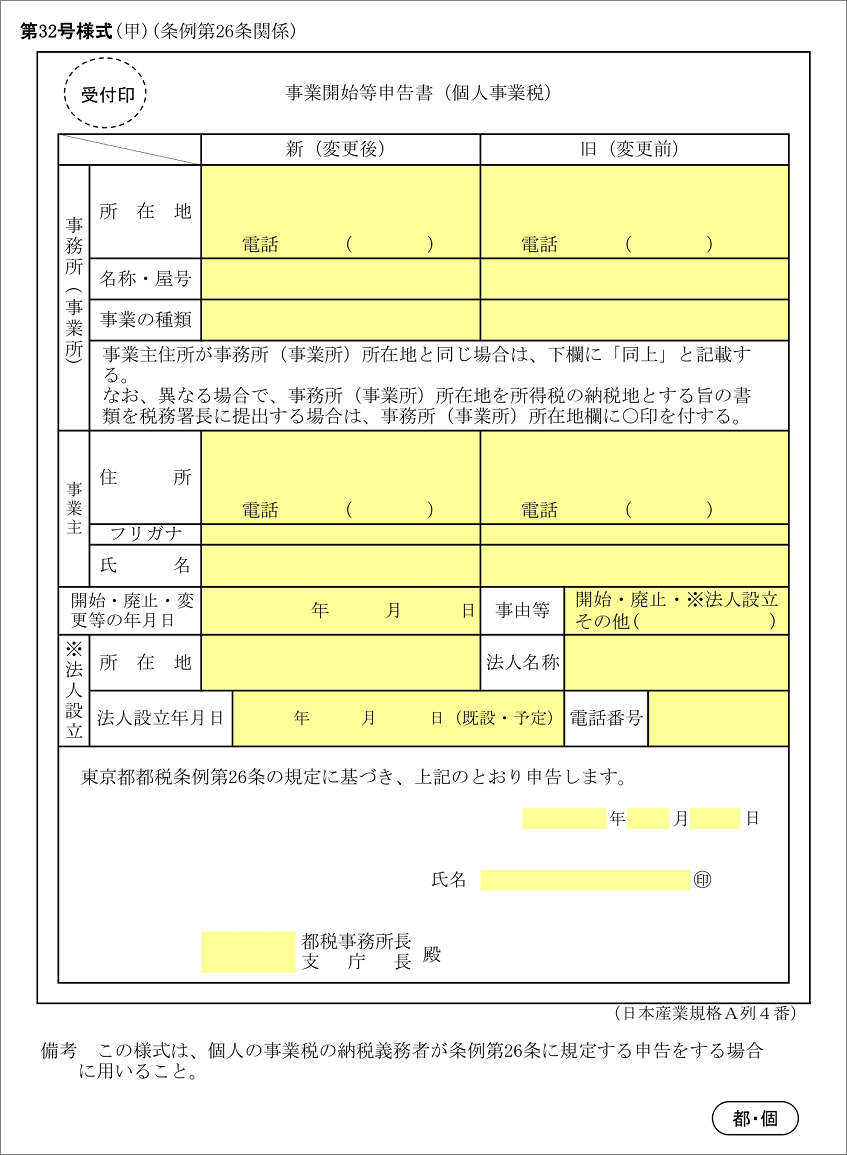

7.事業開始等申告書

これは一応「7番目の書類」として挙げましたが、正直不要です。

こちらも開業届と似たようなもので『開業しましたよ』と知らせる書類なのですが、こちらは各都道府県税事務所(地方税に関わる)に知らせる役割があります。

※ちなみに「開業届」は所轄の税務署に提出します(国税に関わります)

ただし確定申告すると、自動的に県税や市区町村役場へ通知が回る仕組みになっているため、「事業開始等申告書」の存在意義は有って無いような物。

実際、開業freeeで自動作成する際には色んな必要書類が作成されますが、「事業開始等申告書」は作成されません。

以下はサンプル用紙として、東京都主税局の事業開始等申告書です。

開業に関するPDF用紙リンクまとめ

ここまで説明してきた各書類のリンクをまとめました。

すべて「国税庁HP」へのリンクです。

開業届提出時に適切な書類を提出していなかった場合、後ほど「適応」を受けることは出来ません。(たとえば「その年は青色申告が出来ない」など)

漏れなく正確に作成するために、出来るだけ開業届作成ツールを利用しましょう。

\完全無料で利用できる/

クリックで公式ページへ飛びます

使用感の解説はコチラ

>>開業freeeの評判がヤバい!デメリット・料金と、使用感を口コミ